2010年01月10日

命あるものへの倫理~熊本動物愛護センターの取り組み~

新年が明けました。なんと1年2ヶ月ぶりの投稿になります。諸事情でこのシリーズも開店休業の状態ですが、今年はなんとか再開できるようにしたいと思っています。

ここ数年、全国ネットで熊本出身の方々の活躍が目立ちますね。スポーツ界、エンターテイメント界では言うまでもなく、特に映画界では、「おくりびと」の脚本家・小山薫堂さん、「ワンピース」の原作者・尾田栄一郎さんなど。いつかインタヴューできる日が来ればと思います。

さて、新年。このような著名人ではなく、今回は行政面で全国の注目を集めている、熊本市動物愛護センターを取り上げます。

日本が高齢・少子社会になるのに伴って、人間とペットが共生するためのスタイルが浸透しています。それは犬に限っても1960年の190万頭から、今では600万頭を数える程になり、一方で、日本での保健所の殺処分数は、約年間50万匹に及ぶと言われています。

特に犬や猫の場合、繁殖しすぎて対応に困って飼育を放棄する人々も増えているようですね。それでも、多少の心ある人は動物保護センターに持ち込んでいきます。その結果が年間50万匹の殺処分というのですから驚きです。

そんな殺処分王国の日本で、1998年度に969匹だった殺処分数を、2007年度には78匹にまで減少させているのが熊本市であることを、昨日、妹から知らされました。それで、是非、私のブログで紹介してほしいというので、今日はこの話題を取り上げます。(写真は妹の二匹の同居犬ケリーとチョコ親子)

そんな殺処分王国の日本で、1998年度に969匹だった殺処分数を、2007年度には78匹にまで減少させているのが熊本市であることを、昨日、妹から知らされました。それで、是非、私のブログで紹介してほしいというので、今日はこの話題を取り上げます。(写真は妹の二匹の同居犬ケリーとチョコ親子)

<ペット事情1-ペットと生活 基本編ライフスタイルポータル>

http://www.lifestyle-portal.jp/pet/pet_01_01.html

1998年度の殺処分969匹というのは、引き取った動物の約81%にあたります。そして2007年度の78匹というのは約17%にあたり、10年間で1/10以下に減少させたわけですね。どんな対応をしてきたのかというと、センターが打ち出した方針は「安易にセンターで引き取らない」というものでした。

職員の皆さんが、飼い主に命の大切さを説き、思い直してもらうという異色の対応です。「あなたがやっていることは、命のあるものでも年を取ったら捨てていいと子供に教えているのと同じだ。それでもいいのか」と、飼った以上は最後まで面倒をみるということを説くんだそうです。

<命の重さ説き犬の殺処分激減、熊本市動物愛護センター>

http://kyushu.yomiuri.co.jp/local/kumamoto/20090329-OYS1T00419.htm

<頑張る行政!_生存率77.7パーセント熊本市動物愛護センター>

http://www.animalpolice.net/jititai/ganbarujititai/kumamoto_city2008/index.html

熊本市では2007年に慈恵病院で新生児を親が匿名で養子に出すための「こうのとりのゆりかご」を始めました。これには今も賛否両論ありますが、これまでに同院に預けられた子供の人数は昨年9月時点で51名。少なくとも亡くなったかもしれない51の命が救われたことは確かなことです。

ペットと人間を並立して論じることは不遜なことかもしれませんが、熊本市動物愛護センターの職員の皆さんが訴えていることは、命あるものへの人間としての普遍の倫理なのですね。

<画像>

(1/2)「嫌われる行政になろう」熊本市動物愛護センター

http://www.youtube.com/watch?v=I6OdACq8-VE

(2/2)「嫌われる行政になろう」熊本市動物愛護センター

http://www.youtube.com/watch?v=RROV9SeROyg&NR=1

<熊本動物愛護センターの努力>

http://www.youtube.com/watch?v=LB87HRuW6gk

ここ数年、全国ネットで熊本出身の方々の活躍が目立ちますね。スポーツ界、エンターテイメント界では言うまでもなく、特に映画界では、「おくりびと」の脚本家・小山薫堂さん、「ワンピース」の原作者・尾田栄一郎さんなど。いつかインタヴューできる日が来ればと思います。

さて、新年。このような著名人ではなく、今回は行政面で全国の注目を集めている、熊本市動物愛護センターを取り上げます。

日本が高齢・少子社会になるのに伴って、人間とペットが共生するためのスタイルが浸透しています。それは犬に限っても1960年の190万頭から、今では600万頭を数える程になり、一方で、日本での保健所の殺処分数は、約年間50万匹に及ぶと言われています。

特に犬や猫の場合、繁殖しすぎて対応に困って飼育を放棄する人々も増えているようですね。それでも、多少の心ある人は動物保護センターに持ち込んでいきます。その結果が年間50万匹の殺処分というのですから驚きです。

そんな殺処分王国の日本で、1998年度に969匹だった殺処分数を、2007年度には78匹にまで減少させているのが熊本市であることを、昨日、妹から知らされました。それで、是非、私のブログで紹介してほしいというので、今日はこの話題を取り上げます。(写真は妹の二匹の同居犬ケリーとチョコ親子)

そんな殺処分王国の日本で、1998年度に969匹だった殺処分数を、2007年度には78匹にまで減少させているのが熊本市であることを、昨日、妹から知らされました。それで、是非、私のブログで紹介してほしいというので、今日はこの話題を取り上げます。(写真は妹の二匹の同居犬ケリーとチョコ親子)<ペット事情1-ペットと生活 基本編ライフスタイルポータル>

http://www.lifestyle-portal.jp/pet/pet_01_01.html

1998年度の殺処分969匹というのは、引き取った動物の約81%にあたります。そして2007年度の78匹というのは約17%にあたり、10年間で1/10以下に減少させたわけですね。どんな対応をしてきたのかというと、センターが打ち出した方針は「安易にセンターで引き取らない」というものでした。

職員の皆さんが、飼い主に命の大切さを説き、思い直してもらうという異色の対応です。「あなたがやっていることは、命のあるものでも年を取ったら捨てていいと子供に教えているのと同じだ。それでもいいのか」と、飼った以上は最後まで面倒をみるということを説くんだそうです。

<命の重さ説き犬の殺処分激減、熊本市動物愛護センター>

http://kyushu.yomiuri.co.jp/local/kumamoto/20090329-OYS1T00419.htm

<頑張る行政!_生存率77.7パーセント熊本市動物愛護センター>

http://www.animalpolice.net/jititai/ganbarujititai/kumamoto_city2008/index.html

熊本市では2007年に慈恵病院で新生児を親が匿名で養子に出すための「こうのとりのゆりかご」を始めました。これには今も賛否両論ありますが、これまでに同院に預けられた子供の人数は昨年9月時点で51名。少なくとも亡くなったかもしれない51の命が救われたことは確かなことです。

ペットと人間を並立して論じることは不遜なことかもしれませんが、熊本市動物愛護センターの職員の皆さんが訴えていることは、命あるものへの人間としての普遍の倫理なのですね。

<画像>

(1/2)「嫌われる行政になろう」熊本市動物愛護センター

http://www.youtube.com/watch?v=I6OdACq8-VE

(2/2)「嫌われる行政になろう」熊本市動物愛護センター

http://www.youtube.com/watch?v=RROV9SeROyg&NR=1

<熊本動物愛護センターの努力>

http://www.youtube.com/watch?v=LB87HRuW6gk

2008年11月02日

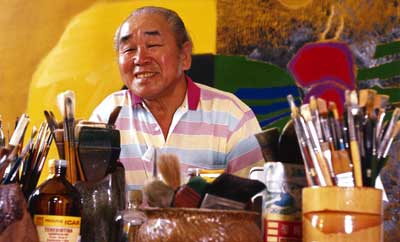

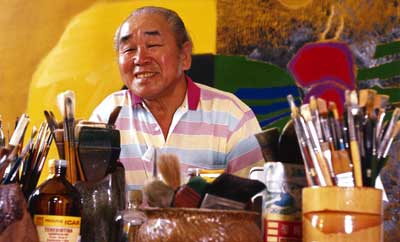

ブラジルのピカソと呼ばれた画家・マナブ間部

久しぶりの投稿です。先ほど、TKUで「夢の足跡・画家マナブ゙間部~ブラジルと日本に架けた虹~」を見ました。マナブ間部については、昨年の9月に初めて知りました。そのときのことを以前書いたものがありましたので、ここに加筆し転載させてもらいます。

先日、県立劇場を訪れた際、館内に大きな抽象画が飾られていました。その大きさに圧倒されながら、「フーン」と頷くだけの私。その後、その画家の名前も、作品名も忘れていました。そして、今日一幅の「群像」という絵を観て、「あっ」と思いました。この「ヒト」の描き方が県立劇場にあった絵と同じです。画家の名はマナブ間部。熊本県生まれの日系ブラジル移民でした。間部さんは、こんなことを語っています。

「芸術とは何だ」 「私は何のために絵を描くのか」。そんなことを考えたある日からもう三十年が過ぎた。である。考えて良かった。農夫が画家になった。私の人生が変った。牧場の小川でランバリーやバーギレを釣り、小さな椰子の実やゴヤバを食べながら小鳥を追いまわして遊んだ少年の日の想い出は、私の生涯忘れることの出来ない抒情詩である。

赤いコーヒーの実、緑の葉、青い奥地の空の色は、今もなおカンバスの上にひろがり、汗と埃にまみれて、赤土を耕した青年の日の夢は、六十歳の今日も同じく、塗っては削り、削ってはまた描く制作魂であり闘志である。

無限の夢を追い、美の世界を遊丈する。美を極め芸術を追求することは常に自己との戦いである。制作の苦しみと喜び。何が私をこんなに夢中にさせたのか。美である。美がだんだん大きく、ひろく見えてくる。この命燃え尽きるまで、どのくらい掴めるだろう。

七歳で傘の絵を描き、十歳で秋の風景を写生した。二十二歳の頃カンバスに果物や植民地風景を油絵で描き始め、1953年頃から画面に色彩や形を考えるようになった。1958年、爆発するように抽象画が始まり、希望と興奮に真紅の血潮は画面に脈打ち始める。

「そうだ、作品は生の記録だ」。その日から私の生命は、人の子として何にも勝る父母の愛情に恵まれて育ち、人の子の親としてその喜びも悲しみも知る大宇宙の天地と悠久の歴史の流れの中に在りて、この小さな生命、夢大きく理想の世界を目差して羽ばたきながら、毎日を力一杯生きる。(間部 学 1985/公式サイト)

マナブ間部さんがブラジルへ渡ったのは、私の父が3歳のとき。そこで抽象画を描き始めたのが、私が生まれた年です。私の本籍地は、網田町、間部さんの生まれは不知火町。父は、1931年3月、満州(現中国東北部)大連に生まれ、終戦間もなく熊本に帰ってきました。日本は1931年の満州事変以後、満蒙開拓移民を本格的に入植させていますが、父はそれよりも半年前に生まれていますので、先遣団だったのだと思います。日本への帰国がもう少し遅れていたら、父は残留孤児になっていた可能性が高かったといいます。

昭和初期、方や中国に夢を求めて旅立った日本人がいて、一方でブラジルへ渡った日本人がいた。明治、大正と西洋を追いかけるように走った日本でしたが、農村は貧しく、大日本帝国政府は海外への移民を奨励していました。1920年代に入ると、それまで最大の日本人移民の受入国であったアメリカにおける日系人に対する人種差別の激化と、それに伴う黄禍論の勃興などにより日本人移民の受け入れを実質禁止したこともあり、ブラジルが最大の日本移民受入国となったそうです。

日本が移民の輸出国だった。今ではとても信じられないことですが、中国、アメリカ、ブラジルへと何十万人の日本人が旅立ちました。満州だけは、恵まれていたようですが、当時の日本人はそれぞれの土地で苦労を重ね、その働きぶりは当地の人々を驚かせたといいます。今年はブラジル日系移民100周年ということで、イベントが行われていましたね。

今世界はグローバル化し、特に金融の世界では一蓮托生式のマネーゲームの網の中に巻き込まれています。当時の日本人の苦労を思えば、今の景気低迷などまだまだ軽いものだと、このドラマを見て思いました。どんなに貧しくとも、夢を持って生き続けたマナブ間部さんの生涯をかいま見て、私はまだまだユルイなと感じた次第です。

マナブ間部(1924年9月14日-1997年9月22日)は「日系ブラジル移民でありブラジルを中心に活動した。間部学。熊本県不知火町(現在の宇城市)の宿屋を営む間部家に生まれた。1934年(昭和9年)10歳のときに父・宗一と母・ハルと共に『ラプラタ丸』でブラジルへ移民。両親と共にリンス市ビリグイのコーヒー農園で働きながら育つ」。

「1945年にコーヒー園が霜のために全滅し野良仕事が暇になったことから、油絵の具を使って厚紙や板きれに絵を描き始めた。1950年にサンパウロ作家協会展に入選し、1951年に国展入選。1951年に新潟出身のよしのと結婚。1953年から静物や人物をテーマにし、その物体の形をつよい線で描き、それで画面構成を作る画風となった」。

「1956年から7年間をかけて、間部いわく『非具象構成派』とする絵を描き続ける。1957年にはコーヒー園を売却し、サンパウロ市に移住。専業画家となった。生活のためにネクタイの染色や看板も描いたという。1959年4月、『レイネル賞展』でレイネル賞を受賞。同年9月に第5回サンパウロ・ビエンナーレ展で国内最高賞を授章した。その10日後には『第1回パリ青年ビエンナーレ展』で受賞。この2つの受賞がアメリカ・タイム誌に『MABE黄金の年』として取り上げられた。このことがきっかけで絵も売れ始めたという」。

「1960年6月、第30回ヴェネツィア・ビエンナーレでフィアット賞を受賞。1961年から196年にかけて、ローマ、パリ、ワシントン、ヴェネツィア、ミラノと個展を巡回。同年アルゼンチン・コルドバで開催された『南米ビエンナーレ』で絵画部1位入賞。1979年1月には作品を積んだヴァリグ・ブラジル航空機が成田国際空港を離陸後に遭難し作品の多数が失われたこともある。間部はその後14年かけて喪失した1点1点を画き直したという」。

「1993年12月、日本経済新聞に『私の履歴書』を連載。1997年(平成9年)6月に東京で開催された個展は美智子皇后も鑑賞に訪れている。画風は初期は具象画、後期は暖かな色調・筆の抽象画でブラジルのピカソとよばれた。宇城市不知火美術館に作品が所蔵されている。アンティークマニアであり、アメジストの原石を所有していた。世界お宝ハンティング 勝負は目利きの取材で来た柴俊夫、ちはるにローマンガラスを五万円で譲った。鑑定額は四十万円だった」。(ウィキペディア)

先日、県立劇場を訪れた際、館内に大きな抽象画が飾られていました。その大きさに圧倒されながら、「フーン」と頷くだけの私。その後、その画家の名前も、作品名も忘れていました。そして、今日一幅の「群像」という絵を観て、「あっ」と思いました。この「ヒト」の描き方が県立劇場にあった絵と同じです。画家の名はマナブ間部。熊本県生まれの日系ブラジル移民でした。間部さんは、こんなことを語っています。

「芸術とは何だ」 「私は何のために絵を描くのか」。そんなことを考えたある日からもう三十年が過ぎた。である。考えて良かった。農夫が画家になった。私の人生が変った。牧場の小川でランバリーやバーギレを釣り、小さな椰子の実やゴヤバを食べながら小鳥を追いまわして遊んだ少年の日の想い出は、私の生涯忘れることの出来ない抒情詩である。

赤いコーヒーの実、緑の葉、青い奥地の空の色は、今もなおカンバスの上にひろがり、汗と埃にまみれて、赤土を耕した青年の日の夢は、六十歳の今日も同じく、塗っては削り、削ってはまた描く制作魂であり闘志である。

無限の夢を追い、美の世界を遊丈する。美を極め芸術を追求することは常に自己との戦いである。制作の苦しみと喜び。何が私をこんなに夢中にさせたのか。美である。美がだんだん大きく、ひろく見えてくる。この命燃え尽きるまで、どのくらい掴めるだろう。

七歳で傘の絵を描き、十歳で秋の風景を写生した。二十二歳の頃カンバスに果物や植民地風景を油絵で描き始め、1953年頃から画面に色彩や形を考えるようになった。1958年、爆発するように抽象画が始まり、希望と興奮に真紅の血潮は画面に脈打ち始める。

「そうだ、作品は生の記録だ」。その日から私の生命は、人の子として何にも勝る父母の愛情に恵まれて育ち、人の子の親としてその喜びも悲しみも知る大宇宙の天地と悠久の歴史の流れの中に在りて、この小さな生命、夢大きく理想の世界を目差して羽ばたきながら、毎日を力一杯生きる。(間部 学 1985/公式サイト)

マナブ間部さんがブラジルへ渡ったのは、私の父が3歳のとき。そこで抽象画を描き始めたのが、私が生まれた年です。私の本籍地は、網田町、間部さんの生まれは不知火町。父は、1931年3月、満州(現中国東北部)大連に生まれ、終戦間もなく熊本に帰ってきました。日本は1931年の満州事変以後、満蒙開拓移民を本格的に入植させていますが、父はそれよりも半年前に生まれていますので、先遣団だったのだと思います。日本への帰国がもう少し遅れていたら、父は残留孤児になっていた可能性が高かったといいます。

昭和初期、方や中国に夢を求めて旅立った日本人がいて、一方でブラジルへ渡った日本人がいた。明治、大正と西洋を追いかけるように走った日本でしたが、農村は貧しく、大日本帝国政府は海外への移民を奨励していました。1920年代に入ると、それまで最大の日本人移民の受入国であったアメリカにおける日系人に対する人種差別の激化と、それに伴う黄禍論の勃興などにより日本人移民の受け入れを実質禁止したこともあり、ブラジルが最大の日本移民受入国となったそうです。

日本が移民の輸出国だった。今ではとても信じられないことですが、中国、アメリカ、ブラジルへと何十万人の日本人が旅立ちました。満州だけは、恵まれていたようですが、当時の日本人はそれぞれの土地で苦労を重ね、その働きぶりは当地の人々を驚かせたといいます。今年はブラジル日系移民100周年ということで、イベントが行われていましたね。

今世界はグローバル化し、特に金融の世界では一蓮托生式のマネーゲームの網の中に巻き込まれています。当時の日本人の苦労を思えば、今の景気低迷などまだまだ軽いものだと、このドラマを見て思いました。どんなに貧しくとも、夢を持って生き続けたマナブ間部さんの生涯をかいま見て、私はまだまだユルイなと感じた次第です。

マナブ間部(1924年9月14日-1997年9月22日)は「日系ブラジル移民でありブラジルを中心に活動した。間部学。熊本県不知火町(現在の宇城市)の宿屋を営む間部家に生まれた。1934年(昭和9年)10歳のときに父・宗一と母・ハルと共に『ラプラタ丸』でブラジルへ移民。両親と共にリンス市ビリグイのコーヒー農園で働きながら育つ」。

「1945年にコーヒー園が霜のために全滅し野良仕事が暇になったことから、油絵の具を使って厚紙や板きれに絵を描き始めた。1950年にサンパウロ作家協会展に入選し、1951年に国展入選。1951年に新潟出身のよしのと結婚。1953年から静物や人物をテーマにし、その物体の形をつよい線で描き、それで画面構成を作る画風となった」。

「1956年から7年間をかけて、間部いわく『非具象構成派』とする絵を描き続ける。1957年にはコーヒー園を売却し、サンパウロ市に移住。専業画家となった。生活のためにネクタイの染色や看板も描いたという。1959年4月、『レイネル賞展』でレイネル賞を受賞。同年9月に第5回サンパウロ・ビエンナーレ展で国内最高賞を授章した。その10日後には『第1回パリ青年ビエンナーレ展』で受賞。この2つの受賞がアメリカ・タイム誌に『MABE黄金の年』として取り上げられた。このことがきっかけで絵も売れ始めたという」。

「1960年6月、第30回ヴェネツィア・ビエンナーレでフィアット賞を受賞。1961年から196年にかけて、ローマ、パリ、ワシントン、ヴェネツィア、ミラノと個展を巡回。同年アルゼンチン・コルドバで開催された『南米ビエンナーレ』で絵画部1位入賞。1979年1月には作品を積んだヴァリグ・ブラジル航空機が成田国際空港を離陸後に遭難し作品の多数が失われたこともある。間部はその後14年かけて喪失した1点1点を画き直したという」。

「1993年12月、日本経済新聞に『私の履歴書』を連載。1997年(平成9年)6月に東京で開催された個展は美智子皇后も鑑賞に訪れている。画風は初期は具象画、後期は暖かな色調・筆の抽象画でブラジルのピカソとよばれた。宇城市不知火美術館に作品が所蔵されている。アンティークマニアであり、アメジストの原石を所有していた。世界お宝ハンティング 勝負は目利きの取材で来た柴俊夫、ちはるにローマンガラスを五万円で譲った。鑑定額は四十万円だった」。(ウィキペディア)

2008年04月05日

イタリアで認められた、皿に絵を描く料理人・古畑圭一朗

今回は、番外編をお送りします。先日、深夜にふと見たテレビ。鹿児島は大口市出身の古畑圭一朗さんという、イタリアで3年連続でミシュランから星を獲得するシェフのルポでした。その感想を別のブログで書いたところ、今朝、ご本人から次のようなコメントが帰ってきました。

■本人です(笑)

はじめまして、偶然ネットサーフィン中に発見してしまいました古畑です。びっくりしました(笑)ブログに取り上げていただいていて。沢山の方から反響がありましてうれしい限りです。鹿児島では再放送も決定いたしました。4月18日(金)25:05~26:05 KTS 鹿児島テレビです。これからもどうぞよろしく。CIAO!!

古畑さんのこうした気配りが彼の人間性を表していますね。この番組、ご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、見ていないという方に、そのときのブログの記事を転載します。ちなみに、トスカーナは、「イタリア半島の北部に位置し、シエナ、ピサ、フィレンツェなど魅力的な古都が数多く存在する。ユネスコ世界遺産の数も多い。農業が大変に盛んで、ワイン、オリーブ、小麦などを生産している。特にワインはキャンティやスーペル・トスカーナといった名品を生産する、世界屈指の名醸地」だそうです。

昨日(3/30)、九州ドキュメンタリーとして放映されている番組で昨年12月2日に放映された、KTS制作の「Buon Buon Buon」~皿に絵を描く料理人・古畑(こばた)圭一朗~の再放送を見ました。古畑任三郎ではありませんよ。イタリア・トスカーナにある「IL PATRIARCA」でシェフをまかされて、3年連続店の星を維持し続けている鹿児島出身の古畑圭一朗さんです。番組HPでは次のように紹介されています。

日本人の食生活にすっかり定着したイタリア料理。そのイタリア料理を学ぼうと、日本から毎年2000人以上の見習いコックがイタリアを訪れるという。しかし、そのほとんどは半年から2年ほどの短期で日本に帰ってしまう。「イタリアで修行」、その経歴は日本では大きな武器になるからだ。そんな中、あえてイタリアに残り勝負を挑み続ける日本人シェフがいる。その男の名は、古畑圭一朗(35)。鹿児島県大口市の出身。もともとはコンピューター業界のシステムエンジニア。ふとしたことがきっかけで料理の世界に飛び込んだユニークな経歴の持ち主だ。

古畑がつくる料理は、まさに芸術品。それが高く評価され、3年連続でミシュランから星を獲得。古畑がシェフをつとめるレストランは、イタリア・トスカーナ地方のとある田舎町にある。その地位は古畑が「技術・知識・人間性」すべてにおいてパーフェクトだと語るイタリア人シェフ、サルバトーレ氏から認められ、譲り受けたものだ。その時にサルバトーレ氏が残してくれた言葉が「皿に絵を描け」。そして、古畑の夢は、いつの日か恩師サルバトーレ氏を越えること…。

大口市といえば鹿児島でも熊本県人吉市などや宮崎県えびの市との県境で、鹿児島市内から車で2時間ほどの位置にあります。私は前職時代、多いときには月に一度は行っていたところですが、仕事で自治体に行く程度ですから観光はしたことがありません。そう言えば吉田拓郎さんはここで生まれたのではなかったでしょうか?

古畑さんの凄いところは、後述のプロフィールにあるように、料理の世界に入ったのが22才からで、渡伊後5年で一流シェフになったことでしょう。料理の世界、特に日本では一流と呼ばれるまでには数十年かかるものと思っていたので、このキャリアには驚きです。ちなみにこの写真は、「アンコウとファアグラの詰め物、サフランソース。アンコウを一晩マリネして臭みを抜き、鴨のフォアグラをスティック状に刺し、豚の網油で巻き焼き・蒸し揚げる。サフランソースと茹でた野菜を共に」(古畑さんHP)ですが、番組でも紹介されていました。

さらに、この一枚はスイカの彫刻。見事です。古畑さんは、イタリアでミケランジェロなどの彫刻に魅せられたといいます。料理は味に加え、目、香り、食感で楽しませる総合芸術と言ってもいいわけですから、師匠の「皿に絵を描け」という言葉をしっかり受け継いで、自分の表現手段としての料理に結実させているのですね。番組では大口市に帰省した古畑さんがイベントで氷の彫刻を彫っていたところも紹介されていました。

KEIICHIRO (プロフィール);1973年 鹿児島生まれ。鹿児島某専門学校卒業後、SEとして上京するが、ふとしたきっかけから大手町のイタリアレストランへ入店。3年後、渡伊。98年秋より、ローマのレストランで修行を始める。半年後トスカーナ州のレストランへ。のち、モリーゼ州、ウンブリア州などのレストランで働き、99年秋、現在の「IL PATRIARCA」へ入店。各担当をうけもち02年にセコンドシェフへ昇格。03年、「IL PATRIARCA」はミシェランから星を獲得。05年よりシェフを任されている。

http://happytown.orahoo.com/sasuraichef/

■本人です(笑)

はじめまして、偶然ネットサーフィン中に発見してしまいました古畑です。びっくりしました(笑)ブログに取り上げていただいていて。沢山の方から反響がありましてうれしい限りです。鹿児島では再放送も決定いたしました。4月18日(金)25:05~26:05 KTS 鹿児島テレビです。これからもどうぞよろしく。CIAO!!

古畑さんのこうした気配りが彼の人間性を表していますね。この番組、ご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、見ていないという方に、そのときのブログの記事を転載します。ちなみに、トスカーナは、「イタリア半島の北部に位置し、シエナ、ピサ、フィレンツェなど魅力的な古都が数多く存在する。ユネスコ世界遺産の数も多い。農業が大変に盛んで、ワイン、オリーブ、小麦などを生産している。特にワインはキャンティやスーペル・トスカーナといった名品を生産する、世界屈指の名醸地」だそうです。

昨日(3/30)、九州ドキュメンタリーとして放映されている番組で昨年12月2日に放映された、KTS制作の「Buon Buon Buon」~皿に絵を描く料理人・古畑(こばた)圭一朗~の再放送を見ました。古畑任三郎ではありませんよ。イタリア・トスカーナにある「IL PATRIARCA」でシェフをまかされて、3年連続店の星を維持し続けている鹿児島出身の古畑圭一朗さんです。番組HPでは次のように紹介されています。

日本人の食生活にすっかり定着したイタリア料理。そのイタリア料理を学ぼうと、日本から毎年2000人以上の見習いコックがイタリアを訪れるという。しかし、そのほとんどは半年から2年ほどの短期で日本に帰ってしまう。「イタリアで修行」、その経歴は日本では大きな武器になるからだ。そんな中、あえてイタリアに残り勝負を挑み続ける日本人シェフがいる。その男の名は、古畑圭一朗(35)。鹿児島県大口市の出身。もともとはコンピューター業界のシステムエンジニア。ふとしたことがきっかけで料理の世界に飛び込んだユニークな経歴の持ち主だ。

古畑がつくる料理は、まさに芸術品。それが高く評価され、3年連続でミシュランから星を獲得。古畑がシェフをつとめるレストランは、イタリア・トスカーナ地方のとある田舎町にある。その地位は古畑が「技術・知識・人間性」すべてにおいてパーフェクトだと語るイタリア人シェフ、サルバトーレ氏から認められ、譲り受けたものだ。その時にサルバトーレ氏が残してくれた言葉が「皿に絵を描け」。そして、古畑の夢は、いつの日か恩師サルバトーレ氏を越えること…。

大口市といえば鹿児島でも熊本県人吉市などや宮崎県えびの市との県境で、鹿児島市内から車で2時間ほどの位置にあります。私は前職時代、多いときには月に一度は行っていたところですが、仕事で自治体に行く程度ですから観光はしたことがありません。そう言えば吉田拓郎さんはここで生まれたのではなかったでしょうか?

古畑さんの凄いところは、後述のプロフィールにあるように、料理の世界に入ったのが22才からで、渡伊後5年で一流シェフになったことでしょう。料理の世界、特に日本では一流と呼ばれるまでには数十年かかるものと思っていたので、このキャリアには驚きです。ちなみにこの写真は、「アンコウとファアグラの詰め物、サフランソース。アンコウを一晩マリネして臭みを抜き、鴨のフォアグラをスティック状に刺し、豚の網油で巻き焼き・蒸し揚げる。サフランソースと茹でた野菜を共に」(古畑さんHP)ですが、番組でも紹介されていました。

さらに、この一枚はスイカの彫刻。見事です。古畑さんは、イタリアでミケランジェロなどの彫刻に魅せられたといいます。料理は味に加え、目、香り、食感で楽しませる総合芸術と言ってもいいわけですから、師匠の「皿に絵を描け」という言葉をしっかり受け継いで、自分の表現手段としての料理に結実させているのですね。番組では大口市に帰省した古畑さんがイベントで氷の彫刻を彫っていたところも紹介されていました。

KEIICHIRO (プロフィール);1973年 鹿児島生まれ。鹿児島某専門学校卒業後、SEとして上京するが、ふとしたきっかけから大手町のイタリアレストランへ入店。3年後、渡伊。98年秋より、ローマのレストランで修行を始める。半年後トスカーナ州のレストランへ。のち、モリーゼ州、ウンブリア州などのレストランで働き、99年秋、現在の「IL PATRIARCA」へ入店。各担当をうけもち02年にセコンドシェフへ昇格。03年、「IL PATRIARCA」はミシェランから星を獲得。05年よりシェフを任されている。

http://happytown.orahoo.com/sasuraichef/