2010年01月10日

命あるものへの倫理~熊本動物愛護センターの取り組み~

新年が明けました。なんと1年2ヶ月ぶりの投稿になります。諸事情でこのシリーズも開店休業の状態ですが、今年はなんとか再開できるようにしたいと思っています。

ここ数年、全国ネットで熊本出身の方々の活躍が目立ちますね。スポーツ界、エンターテイメント界では言うまでもなく、特に映画界では、「おくりびと」の脚本家・小山薫堂さん、「ワンピース」の原作者・尾田栄一郎さんなど。いつかインタヴューできる日が来ればと思います。

さて、新年。このような著名人ではなく、今回は行政面で全国の注目を集めている、熊本市動物愛護センターを取り上げます。

日本が高齢・少子社会になるのに伴って、人間とペットが共生するためのスタイルが浸透しています。それは犬に限っても1960年の190万頭から、今では600万頭を数える程になり、一方で、日本での保健所の殺処分数は、約年間50万匹に及ぶと言われています。

特に犬や猫の場合、繁殖しすぎて対応に困って飼育を放棄する人々も増えているようですね。それでも、多少の心ある人は動物保護センターに持ち込んでいきます。その結果が年間50万匹の殺処分というのですから驚きです。

そんな殺処分王国の日本で、1998年度に969匹だった殺処分数を、2007年度には78匹にまで減少させているのが熊本市であることを、昨日、妹から知らされました。それで、是非、私のブログで紹介してほしいというので、今日はこの話題を取り上げます。(写真は妹の二匹の同居犬ケリーとチョコ親子)

そんな殺処分王国の日本で、1998年度に969匹だった殺処分数を、2007年度には78匹にまで減少させているのが熊本市であることを、昨日、妹から知らされました。それで、是非、私のブログで紹介してほしいというので、今日はこの話題を取り上げます。(写真は妹の二匹の同居犬ケリーとチョコ親子)

<ペット事情1-ペットと生活 基本編ライフスタイルポータル>

http://www.lifestyle-portal.jp/pet/pet_01_01.html

1998年度の殺処分969匹というのは、引き取った動物の約81%にあたります。そして2007年度の78匹というのは約17%にあたり、10年間で1/10以下に減少させたわけですね。どんな対応をしてきたのかというと、センターが打ち出した方針は「安易にセンターで引き取らない」というものでした。

職員の皆さんが、飼い主に命の大切さを説き、思い直してもらうという異色の対応です。「あなたがやっていることは、命のあるものでも年を取ったら捨てていいと子供に教えているのと同じだ。それでもいいのか」と、飼った以上は最後まで面倒をみるということを説くんだそうです。

<命の重さ説き犬の殺処分激減、熊本市動物愛護センター>

http://kyushu.yomiuri.co.jp/local/kumamoto/20090329-OYS1T00419.htm

<頑張る行政!_生存率77.7パーセント熊本市動物愛護センター>

http://www.animalpolice.net/jititai/ganbarujititai/kumamoto_city2008/index.html

熊本市では2007年に慈恵病院で新生児を親が匿名で養子に出すための「こうのとりのゆりかご」を始めました。これには今も賛否両論ありますが、これまでに同院に預けられた子供の人数は昨年9月時点で51名。少なくとも亡くなったかもしれない51の命が救われたことは確かなことです。

ペットと人間を並立して論じることは不遜なことかもしれませんが、熊本市動物愛護センターの職員の皆さんが訴えていることは、命あるものへの人間としての普遍の倫理なのですね。

<画像>

(1/2)「嫌われる行政になろう」熊本市動物愛護センター

http://www.youtube.com/watch?v=I6OdACq8-VE

(2/2)「嫌われる行政になろう」熊本市動物愛護センター

http://www.youtube.com/watch?v=RROV9SeROyg&NR=1

<熊本動物愛護センターの努力>

http://www.youtube.com/watch?v=LB87HRuW6gk

ここ数年、全国ネットで熊本出身の方々の活躍が目立ちますね。スポーツ界、エンターテイメント界では言うまでもなく、特に映画界では、「おくりびと」の脚本家・小山薫堂さん、「ワンピース」の原作者・尾田栄一郎さんなど。いつかインタヴューできる日が来ればと思います。

さて、新年。このような著名人ではなく、今回は行政面で全国の注目を集めている、熊本市動物愛護センターを取り上げます。

日本が高齢・少子社会になるのに伴って、人間とペットが共生するためのスタイルが浸透しています。それは犬に限っても1960年の190万頭から、今では600万頭を数える程になり、一方で、日本での保健所の殺処分数は、約年間50万匹に及ぶと言われています。

特に犬や猫の場合、繁殖しすぎて対応に困って飼育を放棄する人々も増えているようですね。それでも、多少の心ある人は動物保護センターに持ち込んでいきます。その結果が年間50万匹の殺処分というのですから驚きです。

そんな殺処分王国の日本で、1998年度に969匹だった殺処分数を、2007年度には78匹にまで減少させているのが熊本市であることを、昨日、妹から知らされました。それで、是非、私のブログで紹介してほしいというので、今日はこの話題を取り上げます。(写真は妹の二匹の同居犬ケリーとチョコ親子)

そんな殺処分王国の日本で、1998年度に969匹だった殺処分数を、2007年度には78匹にまで減少させているのが熊本市であることを、昨日、妹から知らされました。それで、是非、私のブログで紹介してほしいというので、今日はこの話題を取り上げます。(写真は妹の二匹の同居犬ケリーとチョコ親子)<ペット事情1-ペットと生活 基本編ライフスタイルポータル>

http://www.lifestyle-portal.jp/pet/pet_01_01.html

1998年度の殺処分969匹というのは、引き取った動物の約81%にあたります。そして2007年度の78匹というのは約17%にあたり、10年間で1/10以下に減少させたわけですね。どんな対応をしてきたのかというと、センターが打ち出した方針は「安易にセンターで引き取らない」というものでした。

職員の皆さんが、飼い主に命の大切さを説き、思い直してもらうという異色の対応です。「あなたがやっていることは、命のあるものでも年を取ったら捨てていいと子供に教えているのと同じだ。それでもいいのか」と、飼った以上は最後まで面倒をみるということを説くんだそうです。

<命の重さ説き犬の殺処分激減、熊本市動物愛護センター>

http://kyushu.yomiuri.co.jp/local/kumamoto/20090329-OYS1T00419.htm

<頑張る行政!_生存率77.7パーセント熊本市動物愛護センター>

http://www.animalpolice.net/jititai/ganbarujititai/kumamoto_city2008/index.html

熊本市では2007年に慈恵病院で新生児を親が匿名で養子に出すための「こうのとりのゆりかご」を始めました。これには今も賛否両論ありますが、これまでに同院に預けられた子供の人数は昨年9月時点で51名。少なくとも亡くなったかもしれない51の命が救われたことは確かなことです。

ペットと人間を並立して論じることは不遜なことかもしれませんが、熊本市動物愛護センターの職員の皆さんが訴えていることは、命あるものへの人間としての普遍の倫理なのですね。

<画像>

(1/2)「嫌われる行政になろう」熊本市動物愛護センター

http://www.youtube.com/watch?v=I6OdACq8-VE

(2/2)「嫌われる行政になろう」熊本市動物愛護センター

http://www.youtube.com/watch?v=RROV9SeROyg&NR=1

<熊本動物愛護センターの努力>

http://www.youtube.com/watch?v=LB87HRuW6gk

2008年11月02日

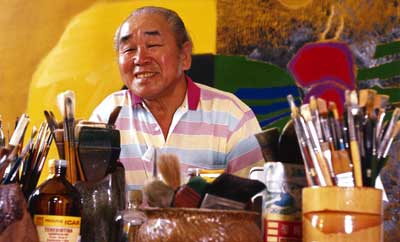

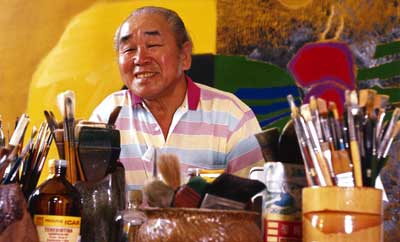

ブラジルのピカソと呼ばれた画家・マナブ間部

久しぶりの投稿です。先ほど、TKUで「夢の足跡・画家マナブ゙間部~ブラジルと日本に架けた虹~」を見ました。マナブ間部については、昨年の9月に初めて知りました。そのときのことを以前書いたものがありましたので、ここに加筆し転載させてもらいます。

先日、県立劇場を訪れた際、館内に大きな抽象画が飾られていました。その大きさに圧倒されながら、「フーン」と頷くだけの私。その後、その画家の名前も、作品名も忘れていました。そして、今日一幅の「群像」という絵を観て、「あっ」と思いました。この「ヒト」の描き方が県立劇場にあった絵と同じです。画家の名はマナブ間部。熊本県生まれの日系ブラジル移民でした。間部さんは、こんなことを語っています。

「芸術とは何だ」 「私は何のために絵を描くのか」。そんなことを考えたある日からもう三十年が過ぎた。である。考えて良かった。農夫が画家になった。私の人生が変った。牧場の小川でランバリーやバーギレを釣り、小さな椰子の実やゴヤバを食べながら小鳥を追いまわして遊んだ少年の日の想い出は、私の生涯忘れることの出来ない抒情詩である。

赤いコーヒーの実、緑の葉、青い奥地の空の色は、今もなおカンバスの上にひろがり、汗と埃にまみれて、赤土を耕した青年の日の夢は、六十歳の今日も同じく、塗っては削り、削ってはまた描く制作魂であり闘志である。

無限の夢を追い、美の世界を遊丈する。美を極め芸術を追求することは常に自己との戦いである。制作の苦しみと喜び。何が私をこんなに夢中にさせたのか。美である。美がだんだん大きく、ひろく見えてくる。この命燃え尽きるまで、どのくらい掴めるだろう。

七歳で傘の絵を描き、十歳で秋の風景を写生した。二十二歳の頃カンバスに果物や植民地風景を油絵で描き始め、1953年頃から画面に色彩や形を考えるようになった。1958年、爆発するように抽象画が始まり、希望と興奮に真紅の血潮は画面に脈打ち始める。

「そうだ、作品は生の記録だ」。その日から私の生命は、人の子として何にも勝る父母の愛情に恵まれて育ち、人の子の親としてその喜びも悲しみも知る大宇宙の天地と悠久の歴史の流れの中に在りて、この小さな生命、夢大きく理想の世界を目差して羽ばたきながら、毎日を力一杯生きる。(間部 学 1985/公式サイト)

マナブ間部さんがブラジルへ渡ったのは、私の父が3歳のとき。そこで抽象画を描き始めたのが、私が生まれた年です。私の本籍地は、網田町、間部さんの生まれは不知火町。父は、1931年3月、満州(現中国東北部)大連に生まれ、終戦間もなく熊本に帰ってきました。日本は1931年の満州事変以後、満蒙開拓移民を本格的に入植させていますが、父はそれよりも半年前に生まれていますので、先遣団だったのだと思います。日本への帰国がもう少し遅れていたら、父は残留孤児になっていた可能性が高かったといいます。

昭和初期、方や中国に夢を求めて旅立った日本人がいて、一方でブラジルへ渡った日本人がいた。明治、大正と西洋を追いかけるように走った日本でしたが、農村は貧しく、大日本帝国政府は海外への移民を奨励していました。1920年代に入ると、それまで最大の日本人移民の受入国であったアメリカにおける日系人に対する人種差別の激化と、それに伴う黄禍論の勃興などにより日本人移民の受け入れを実質禁止したこともあり、ブラジルが最大の日本移民受入国となったそうです。

日本が移民の輸出国だった。今ではとても信じられないことですが、中国、アメリカ、ブラジルへと何十万人の日本人が旅立ちました。満州だけは、恵まれていたようですが、当時の日本人はそれぞれの土地で苦労を重ね、その働きぶりは当地の人々を驚かせたといいます。今年はブラジル日系移民100周年ということで、イベントが行われていましたね。

今世界はグローバル化し、特に金融の世界では一蓮托生式のマネーゲームの網の中に巻き込まれています。当時の日本人の苦労を思えば、今の景気低迷などまだまだ軽いものだと、このドラマを見て思いました。どんなに貧しくとも、夢を持って生き続けたマナブ間部さんの生涯をかいま見て、私はまだまだユルイなと感じた次第です。

マナブ間部(1924年9月14日-1997年9月22日)は「日系ブラジル移民でありブラジルを中心に活動した。間部学。熊本県不知火町(現在の宇城市)の宿屋を営む間部家に生まれた。1934年(昭和9年)10歳のときに父・宗一と母・ハルと共に『ラプラタ丸』でブラジルへ移民。両親と共にリンス市ビリグイのコーヒー農園で働きながら育つ」。

「1945年にコーヒー園が霜のために全滅し野良仕事が暇になったことから、油絵の具を使って厚紙や板きれに絵を描き始めた。1950年にサンパウロ作家協会展に入選し、1951年に国展入選。1951年に新潟出身のよしのと結婚。1953年から静物や人物をテーマにし、その物体の形をつよい線で描き、それで画面構成を作る画風となった」。

「1956年から7年間をかけて、間部いわく『非具象構成派』とする絵を描き続ける。1957年にはコーヒー園を売却し、サンパウロ市に移住。専業画家となった。生活のためにネクタイの染色や看板も描いたという。1959年4月、『レイネル賞展』でレイネル賞を受賞。同年9月に第5回サンパウロ・ビエンナーレ展で国内最高賞を授章した。その10日後には『第1回パリ青年ビエンナーレ展』で受賞。この2つの受賞がアメリカ・タイム誌に『MABE黄金の年』として取り上げられた。このことがきっかけで絵も売れ始めたという」。

「1960年6月、第30回ヴェネツィア・ビエンナーレでフィアット賞を受賞。1961年から196年にかけて、ローマ、パリ、ワシントン、ヴェネツィア、ミラノと個展を巡回。同年アルゼンチン・コルドバで開催された『南米ビエンナーレ』で絵画部1位入賞。1979年1月には作品を積んだヴァリグ・ブラジル航空機が成田国際空港を離陸後に遭難し作品の多数が失われたこともある。間部はその後14年かけて喪失した1点1点を画き直したという」。

「1993年12月、日本経済新聞に『私の履歴書』を連載。1997年(平成9年)6月に東京で開催された個展は美智子皇后も鑑賞に訪れている。画風は初期は具象画、後期は暖かな色調・筆の抽象画でブラジルのピカソとよばれた。宇城市不知火美術館に作品が所蔵されている。アンティークマニアであり、アメジストの原石を所有していた。世界お宝ハンティング 勝負は目利きの取材で来た柴俊夫、ちはるにローマンガラスを五万円で譲った。鑑定額は四十万円だった」。(ウィキペディア)

先日、県立劇場を訪れた際、館内に大きな抽象画が飾られていました。その大きさに圧倒されながら、「フーン」と頷くだけの私。その後、その画家の名前も、作品名も忘れていました。そして、今日一幅の「群像」という絵を観て、「あっ」と思いました。この「ヒト」の描き方が県立劇場にあった絵と同じです。画家の名はマナブ間部。熊本県生まれの日系ブラジル移民でした。間部さんは、こんなことを語っています。

「芸術とは何だ」 「私は何のために絵を描くのか」。そんなことを考えたある日からもう三十年が過ぎた。である。考えて良かった。農夫が画家になった。私の人生が変った。牧場の小川でランバリーやバーギレを釣り、小さな椰子の実やゴヤバを食べながら小鳥を追いまわして遊んだ少年の日の想い出は、私の生涯忘れることの出来ない抒情詩である。

赤いコーヒーの実、緑の葉、青い奥地の空の色は、今もなおカンバスの上にひろがり、汗と埃にまみれて、赤土を耕した青年の日の夢は、六十歳の今日も同じく、塗っては削り、削ってはまた描く制作魂であり闘志である。

無限の夢を追い、美の世界を遊丈する。美を極め芸術を追求することは常に自己との戦いである。制作の苦しみと喜び。何が私をこんなに夢中にさせたのか。美である。美がだんだん大きく、ひろく見えてくる。この命燃え尽きるまで、どのくらい掴めるだろう。

七歳で傘の絵を描き、十歳で秋の風景を写生した。二十二歳の頃カンバスに果物や植民地風景を油絵で描き始め、1953年頃から画面に色彩や形を考えるようになった。1958年、爆発するように抽象画が始まり、希望と興奮に真紅の血潮は画面に脈打ち始める。

「そうだ、作品は生の記録だ」。その日から私の生命は、人の子として何にも勝る父母の愛情に恵まれて育ち、人の子の親としてその喜びも悲しみも知る大宇宙の天地と悠久の歴史の流れの中に在りて、この小さな生命、夢大きく理想の世界を目差して羽ばたきながら、毎日を力一杯生きる。(間部 学 1985/公式サイト)

マナブ間部さんがブラジルへ渡ったのは、私の父が3歳のとき。そこで抽象画を描き始めたのが、私が生まれた年です。私の本籍地は、網田町、間部さんの生まれは不知火町。父は、1931年3月、満州(現中国東北部)大連に生まれ、終戦間もなく熊本に帰ってきました。日本は1931年の満州事変以後、満蒙開拓移民を本格的に入植させていますが、父はそれよりも半年前に生まれていますので、先遣団だったのだと思います。日本への帰国がもう少し遅れていたら、父は残留孤児になっていた可能性が高かったといいます。

昭和初期、方や中国に夢を求めて旅立った日本人がいて、一方でブラジルへ渡った日本人がいた。明治、大正と西洋を追いかけるように走った日本でしたが、農村は貧しく、大日本帝国政府は海外への移民を奨励していました。1920年代に入ると、それまで最大の日本人移民の受入国であったアメリカにおける日系人に対する人種差別の激化と、それに伴う黄禍論の勃興などにより日本人移民の受け入れを実質禁止したこともあり、ブラジルが最大の日本移民受入国となったそうです。

日本が移民の輸出国だった。今ではとても信じられないことですが、中国、アメリカ、ブラジルへと何十万人の日本人が旅立ちました。満州だけは、恵まれていたようですが、当時の日本人はそれぞれの土地で苦労を重ね、その働きぶりは当地の人々を驚かせたといいます。今年はブラジル日系移民100周年ということで、イベントが行われていましたね。

今世界はグローバル化し、特に金融の世界では一蓮托生式のマネーゲームの網の中に巻き込まれています。当時の日本人の苦労を思えば、今の景気低迷などまだまだ軽いものだと、このドラマを見て思いました。どんなに貧しくとも、夢を持って生き続けたマナブ間部さんの生涯をかいま見て、私はまだまだユルイなと感じた次第です。

マナブ間部(1924年9月14日-1997年9月22日)は「日系ブラジル移民でありブラジルを中心に活動した。間部学。熊本県不知火町(現在の宇城市)の宿屋を営む間部家に生まれた。1934年(昭和9年)10歳のときに父・宗一と母・ハルと共に『ラプラタ丸』でブラジルへ移民。両親と共にリンス市ビリグイのコーヒー農園で働きながら育つ」。

「1945年にコーヒー園が霜のために全滅し野良仕事が暇になったことから、油絵の具を使って厚紙や板きれに絵を描き始めた。1950年にサンパウロ作家協会展に入選し、1951年に国展入選。1951年に新潟出身のよしのと結婚。1953年から静物や人物をテーマにし、その物体の形をつよい線で描き、それで画面構成を作る画風となった」。

「1956年から7年間をかけて、間部いわく『非具象構成派』とする絵を描き続ける。1957年にはコーヒー園を売却し、サンパウロ市に移住。専業画家となった。生活のためにネクタイの染色や看板も描いたという。1959年4月、『レイネル賞展』でレイネル賞を受賞。同年9月に第5回サンパウロ・ビエンナーレ展で国内最高賞を授章した。その10日後には『第1回パリ青年ビエンナーレ展』で受賞。この2つの受賞がアメリカ・タイム誌に『MABE黄金の年』として取り上げられた。このことがきっかけで絵も売れ始めたという」。

「1960年6月、第30回ヴェネツィア・ビエンナーレでフィアット賞を受賞。1961年から196年にかけて、ローマ、パリ、ワシントン、ヴェネツィア、ミラノと個展を巡回。同年アルゼンチン・コルドバで開催された『南米ビエンナーレ』で絵画部1位入賞。1979年1月には作品を積んだヴァリグ・ブラジル航空機が成田国際空港を離陸後に遭難し作品の多数が失われたこともある。間部はその後14年かけて喪失した1点1点を画き直したという」。

「1993年12月、日本経済新聞に『私の履歴書』を連載。1997年(平成9年)6月に東京で開催された個展は美智子皇后も鑑賞に訪れている。画風は初期は具象画、後期は暖かな色調・筆の抽象画でブラジルのピカソとよばれた。宇城市不知火美術館に作品が所蔵されている。アンティークマニアであり、アメジストの原石を所有していた。世界お宝ハンティング 勝負は目利きの取材で来た柴俊夫、ちはるにローマンガラスを五万円で譲った。鑑定額は四十万円だった」。(ウィキペディア)

2008年06月19日

イグサと菜の花に賭けるアグリ・ファンタジスタ、岡初義(23)

去る4月19日、第17回目のゲスト・西田ミワさんの主催で熊本ブロガー交流会が行われました。その宴席で正面に座っておられた男性がいらっしゃいました。自然に話を始めて、名刺を頂くと肩書きに「織り師」とありました。何を織っておられるのか尋ねると、「畳です、イグサを織っています」と。それからイグサにまつわる話から始まり、うかがう内容に惹かれるように聞き込んでいくうちに、いつのまにかインタヴューを申し出ていました。

そんな訳で、今回のゲストは「織り師」岡初義さん(51)です。インタヴューは4月22日、岡さんの八代市鏡町にあるご自宅で行いました。当日は、西田ミワさんと交流会の二次会でご縁ができた夢子さんにも同行していただくという両手に花の状態の車中でした。ナビのない私の車で、おおまかな地図と菜の花畑を頼りに向かいましたが、一度だけ通り過ぎたものの、無事到着しました。

表題の「アグリ・ファンタジスタ」は、私が勝手につけた造語です。ずば抜けた技術を持ち、創造性に富んだ、予想外のプレーを見せる天才的なサッカー選手を「ファンタジスタ」と呼ぶそうですが、岡さんのお話や仕事ぶりを実際に見て、その発想力と行動力に敬意を込め、私は岡さんをあえて「アグリ・ファンタジスタ」と呼びたいと思います。まずは、岡さんが取り組んできたイグサの世界を見ておきます。

~日本の文化は、古来、中国大陸からの伝承をもとにしたものが多いのですが、畳は大和民族の生活の知恵が生み出した固有のもので、湿度が高く、気象の変化が激しい日本の風土に、最も適した敷物として育てられ、継承されてきました。瑞穂の国にふさわしく、稲わらを利用して床をつくり、野生のいぐさを改良して畳表を織り、畳という素晴しい敷物をつくりあげたわけです。旧漢字でたたみを「疊」と書きます。これは田圃からとれる稲わらを交互に積み重ねたとの意味があります。~(全国畳産業振興会HP)

畳表は「くまもと表(おもて)」と「びんご表」がわが国では双璧だといいます。残念ながら全国的には「びんご表」の方が有名なのだそうです。熊本県のい業は、興善寺城(八代市竜峰)城代・相良伊勢守の与力であった岩崎主馬忠久公が、現在の八代郡千丁町大牟田の上土(あげつち)城主になったおり、領内の古閑淵前に永正2年(1505)、いぐさを栽培させ、製織を奨励したことが始まりとされています。一方、広島県で生産されるびんご畳表は天文、弘治(1532-57年)の頃だといいますから、「くまもと表」が日本の畳表の草分けなんですね。

岡さんはこの伝統ある八代で数少なくなったイグサ生産者のお一人です。ご承知のようにイグサは今でも八代市が全国トップの生産地ですが、近年の日本における需要の低下は関係者の方々には死活問題で、その凋落ぶりは目に余るものがあります。数年前に生産者の方の自殺が相次ぎ、この小さな町村で十数名にのぼったことも記憶に新しいところです。

「イグサの日本における主な産地は熊本県八代地方であり、国産畳表の8~9割のシェアを誇る。他には石川県・岡山県・広島県・高知県・福岡県・佐賀県・大分県でも見ることができる。一方で近年、中国などの外国産の安価なイグサが輸入され(セーフガードまで発動した)、全流通量に対し国産畳表は3~4割ほどのシェアがあり、また住宅の洋室化とも相まってイグサ生産農家の減少が危ぶまれていたが、近年になり自然素材、健康志向の高まりによりその価値に注目が集まっている」。(ウィキペディア)

この記事にあるように、近年になりイグサに注目が集っていることは事実でしょうが、2005年以降の栽培面積は1631ヘクタールと十年前の約五分の一に減少していて、面積縮小に歯止めがかからないのが現状です。そんな苦境にあるイグサ生産の当事者である岡さんですが、岡さんの発言や行動には夢がいっぱい詰まっていました。今回は、苦境にあっても夢を追いかける、まさにこのブログの表題を文字通り邁進する岡さんにお話をうかがったわけです。(1631ヘクタール≒東京ドーム350個分)

岡さんは昭和32年2月13日のお生まれで、岡家七代目の当主です。奥様と長男、次男、長女の三人のお子様がいらっしゃいます。岡さんの活躍は県内外に知れ渡っていて取材もたくさん受けられています。その模様は後述するサイトのリンクを張っておりますのでそちらをチェックしていただきたいと思います。このブログでは、岡さんの人となりについて多少なりとも迫っていければと思います。

岡さんの人生観を知る上でエポックメイキングな出来事があります。それは、岡さんがこれまで三度も死に直面していることです。最初はその人生の始まりで、出生時に1800gの未熟児だったこと。未熟児は、一般に、出生時の体重が2500グラム未満をいうそうですが、1500グラム未満を極小未熟児、1000グラム未満を超未熟児ともいうそうですから、岡さんは極小未熟児に近かった。医療体制の整った今と違い、52年前ですから、おのずとその生死は危ぶまれたといいます。

次に、幼稚園の頃。近所の川で遊んでいた子供たちを橋の欄干から見ていた岡さんは、突然誰かに突き落とされてしまいます。岡さんはその川に投げ出されました。岡さんにこの間が記憶は全くなく、気づいたら自宅の布団で寝ていたそうです。

そして三度目は中学生の頃。蜆貝を採りに一人で出かけたとき、岡さんは勢い余って深水にはまってしまい、そこから抜け出せない状態になって気を失ってしまいました。周囲には誰もいなかったことは記憶にあるそうですが、この深水から自力で出た記憶がないといいます。このときも気づいたら土手の上で寝ていたそうです。幼稚園、中学生時代のいずれの場合も、記憶を失って意識が戻るまでのプロセスが岡さん自身にとって謎なのです。私たちにも謎です。

このような三度の隣死体験から岡さんの中で、「自分は生かされている」という認識を持たれるようになります。そして、生きていることを積極的に楽しもう、そのためには自分がやりたいことを周囲にわかるように「旗をあげる」ようにしよう、という積極的な活動につながっていきます。岡さんの仕事の核となる、い業での伝統的な「中継ぎ表」という畳の織り、これを復活させることは、その一つでした。

~畳表の伝統折である中継ぎ表は、備後地方(広島県・福島県)長谷川右衛門(1532~57)が発明し、幕府へ献上表として納めています。権力の象徴として畳は、台座、寝具としても使用されておりました。2日で1畳しかできません。現在、日本畳表手織り伝統技術者は全国で2人だけとなり備後いぐさを使用し1日~2日かけて1畳分の畳表が織られます。本場びんごいぐさ・減農薬・無農薬表を利用して、手織りオーダー可能です・・・~(有限会社 健康畳植田HP)

この二人とは、広島県福山市の広川広志さん(63)と、もうお一人が岡さんなのです。岡さんの「織り師」の肩書きはこの「中継ぎ表」織りのことを指しています。2005年、京都市上京区京丹波町にある京都御苑内に京都迎賓館が開館しました。その迎賓館に「桐の間」があって、ここの畳が「中継ぎ表」で250枚織られていますが、岡さん全国文化財畳保存会の会員として参加されました。この「中継ぎ表」を2000年熊本県「くらしの工芸展」で、飾ることをイメージしタペストリーとして出展され、みごと、い草部門でグランプリを受賞されました。

一般の畳では、日焼け防止と乾燥の時間を早めるために、専用の自然の泥(「染土(せんど)」と言います)を溶かした液にいぐさを浸してから乾燥する方法が考え出されました。これを泥染め(どろぞめ)と言います。この泥染めにより、新しい畳独特の香りと色が出てくるといいます。しかし、岡さんはこの土染めをしません。これによって畳の目につまった土を拭き取る作業が必要なくなるといメリットがありますが、「色」「ツヤ」「肌触り」すべてが染土した畳とは違って、本来のイグサの良さを出すためです。また、減農薬栽培を行うことによって、環境にも健康にも優しい畳となりまるわけです。

岡さんの師匠は勿論お父様ですが、もう一人、農林水産大臣賞を五回授賞した名古屋の河野栄さん(享年79)という方がいらっしゃいました。この河野さんでさえ染土したイグサを作っておられた程です。無染土畳表という技術がいかに高いレベルのものかがうかがい知れます。ちなみに、河野さんはかなり前に八代の岡家を訪ねたことがあるそうで、父上との交流もあったようです。一方、河野さんの晩年には彼を氏と仰ぐ仲間とともに岡さんは名古屋まで田植えの手伝いに行かれたそうですが、事情を知らない近所の人々から、「河野さんが外人部隊を連れてきた」と噂されたといいます。

苦境を強いられるイグサ生産の現状にあって、岡さんはこうした正統派のイグサを作り続け、さらにはご本人が「畳表の逆襲」と語る「香雅美(かがみ)草」の商品開発などを手がけてきました。しかし、このイグサ業の苦境の原因が主に中国産の輸入に原因だと思っていた私は、岡さんから別の要因を教えてもらいました。

「昔は冠婚葬祭のときには必ず畳換えをやったものです。日本の畳需要は実は7億畳あるんです。畳のニーズが減った理由には、中国産の輸入増といった外的要因がありますが、一般家庭でお客などの外の人を部屋に人を入れないようになったことも要因の一つです。物を買い過ぎで、特に畳の部屋が物置に化してしまっているんですね。これでは、畳換えをしようとは思わないでしょう」

「また、住宅建築でもリフォームでも、以前は畳を中心に考えた京都(京間)式でしたが、現在では建物を中心に考えた建築様式になってしまっています。イグサから和紙、PP(ポリプロピレン)への転換も進んでいますしね。全国の畳屋さんにももっと頑張って欲しいとお思いますよ」と、岡さんは淡々と語られましたが、その表情には複雑な気持ちを滲ませておられました。

岡さんにはイグサの生産者として、やれるだけのことはやってきたという自負がありました。年々縮小するマーケットの中で、イグサ生産者でいることの難しさを肌に焼き付けながら、織り師としてのプライドを持ちつつ、さらにはイグサの二次製品づくりにも着手しました。しかし、岡さんの脳裏には、果たしてこの先何年続けているだろうかという切実な緊迫感に苛まれない日はありません。そんなある日、お父様の逝去を境に、岡さんの中で長らく眠っていた生産者としての初心が芽生えたのでした。

それは、お父様が亡くなった次の年、平成11年に父上が「夢枕に立った」ことで始まりました。岡さんはこれまでもなんとなく、堆肥代わりに菜の花の残菜を使うことで自然の農業が可能になり、その田んぼでできたお米がとても美味しいということを聞いて知ってはいました。夢枕で父上が「今年の菜の花は良うできた。今年はお米もい草良う出来るバイ」と岡さんに語りかけます。

菜の花を作ってないのに、なぜそんなことを?と訝る岡さんは、これはきっと「菜の花を作りなさい」ということなのかもしれないと思ったそうです。そして、その日から間もなくして、「母の実家の妹さんの息子が畝を作ったんだけれど、今、その田んぼが空いていて勿体ないという話になりました。聞けばそこは祖母の実家の近くでもあったんですね。それなら、そこに菜の花を植えてみようかということになった」のです。

初めて岡さんとお会いしたその席で見せていただいたのが、持参されたファイルに張られていたたくさんの菜の花畑の写真でした。岡さんが手がけた「ごろっとやっちろ菜の花畑」、そこに今年3月に600万本の菜の花が咲き誇りました。ファイルの写真はそのときの写真でした。岡さんの視野には2011年の九州新幹線の全面開通が入っています。3年後の春に新幹線が八代を通過するとき、車窓から見えるのは30haの「ごろっとやっちろ菜の花畑」に咲き誇る1200万本の菜の花の黄色い絨毯の一面です。東京ドーム6.4個分の菜の花畑です。岡さんの新たな挑戦は、既に9年目を迎えました。さらに3年後にそれは、「ごろっとやっちろ菜の花畑」として大きな花を咲かせるのです。

岡さんの5月30日付のブログで菜種の収穫が無事終わったことが報告されていました。この収穫から「菜種あぶら」が生まれ、「幻の菜の花ハチミツ」が生まれます。そしてその残菜は「菜の花米」の肥料として土に栄養を与えるのです。無駄が一切ない、循環型の農業の営みが、新幹線沿線を菜の花畑にするという大きな夢とつながっていることを知るとき、岡さんの汗と笑顔に本物の生産者の気概を見るのです。

岡 初義さんへのアクセスは次のアドレスで。

「ファミリーファーム OKA」(http://www2.ocn.ne.jp/~farm-oka/)

「九州新幹線沿線は、菜の花畑」(http://blog.livedoor.jp/nanohana33/)

「FMK EVENING JOURNAL」(http://www.fmk.fm/journal/06_10_11.html)

そんな訳で、今回のゲストは「織り師」岡初義さん(51)です。インタヴューは4月22日、岡さんの八代市鏡町にあるご自宅で行いました。当日は、西田ミワさんと交流会の二次会でご縁ができた夢子さんにも同行していただくという両手に花の状態の車中でした。ナビのない私の車で、おおまかな地図と菜の花畑を頼りに向かいましたが、一度だけ通り過ぎたものの、無事到着しました。

表題の「アグリ・ファンタジスタ」は、私が勝手につけた造語です。ずば抜けた技術を持ち、創造性に富んだ、予想外のプレーを見せる天才的なサッカー選手を「ファンタジスタ」と呼ぶそうですが、岡さんのお話や仕事ぶりを実際に見て、その発想力と行動力に敬意を込め、私は岡さんをあえて「アグリ・ファンタジスタ」と呼びたいと思います。まずは、岡さんが取り組んできたイグサの世界を見ておきます。

~日本の文化は、古来、中国大陸からの伝承をもとにしたものが多いのですが、畳は大和民族の生活の知恵が生み出した固有のもので、湿度が高く、気象の変化が激しい日本の風土に、最も適した敷物として育てられ、継承されてきました。瑞穂の国にふさわしく、稲わらを利用して床をつくり、野生のいぐさを改良して畳表を織り、畳という素晴しい敷物をつくりあげたわけです。旧漢字でたたみを「疊」と書きます。これは田圃からとれる稲わらを交互に積み重ねたとの意味があります。~(全国畳産業振興会HP)

畳表は「くまもと表(おもて)」と「びんご表」がわが国では双璧だといいます。残念ながら全国的には「びんご表」の方が有名なのだそうです。熊本県のい業は、興善寺城(八代市竜峰)城代・相良伊勢守の与力であった岩崎主馬忠久公が、現在の八代郡千丁町大牟田の上土(あげつち)城主になったおり、領内の古閑淵前に永正2年(1505)、いぐさを栽培させ、製織を奨励したことが始まりとされています。一方、広島県で生産されるびんご畳表は天文、弘治(1532-57年)の頃だといいますから、「くまもと表」が日本の畳表の草分けなんですね。

岡さんはこの伝統ある八代で数少なくなったイグサ生産者のお一人です。ご承知のようにイグサは今でも八代市が全国トップの生産地ですが、近年の日本における需要の低下は関係者の方々には死活問題で、その凋落ぶりは目に余るものがあります。数年前に生産者の方の自殺が相次ぎ、この小さな町村で十数名にのぼったことも記憶に新しいところです。

「イグサの日本における主な産地は熊本県八代地方であり、国産畳表の8~9割のシェアを誇る。他には石川県・岡山県・広島県・高知県・福岡県・佐賀県・大分県でも見ることができる。一方で近年、中国などの外国産の安価なイグサが輸入され(セーフガードまで発動した)、全流通量に対し国産畳表は3~4割ほどのシェアがあり、また住宅の洋室化とも相まってイグサ生産農家の減少が危ぶまれていたが、近年になり自然素材、健康志向の高まりによりその価値に注目が集まっている」。(ウィキペディア)

この記事にあるように、近年になりイグサに注目が集っていることは事実でしょうが、2005年以降の栽培面積は1631ヘクタールと十年前の約五分の一に減少していて、面積縮小に歯止めがかからないのが現状です。そんな苦境にあるイグサ生産の当事者である岡さんですが、岡さんの発言や行動には夢がいっぱい詰まっていました。今回は、苦境にあっても夢を追いかける、まさにこのブログの表題を文字通り邁進する岡さんにお話をうかがったわけです。(1631ヘクタール≒東京ドーム350個分)

岡さんは昭和32年2月13日のお生まれで、岡家七代目の当主です。奥様と長男、次男、長女の三人のお子様がいらっしゃいます。岡さんの活躍は県内外に知れ渡っていて取材もたくさん受けられています。その模様は後述するサイトのリンクを張っておりますのでそちらをチェックしていただきたいと思います。このブログでは、岡さんの人となりについて多少なりとも迫っていければと思います。

岡さんの人生観を知る上でエポックメイキングな出来事があります。それは、岡さんがこれまで三度も死に直面していることです。最初はその人生の始まりで、出生時に1800gの未熟児だったこと。未熟児は、一般に、出生時の体重が2500グラム未満をいうそうですが、1500グラム未満を極小未熟児、1000グラム未満を超未熟児ともいうそうですから、岡さんは極小未熟児に近かった。医療体制の整った今と違い、52年前ですから、おのずとその生死は危ぶまれたといいます。

次に、幼稚園の頃。近所の川で遊んでいた子供たちを橋の欄干から見ていた岡さんは、突然誰かに突き落とされてしまいます。岡さんはその川に投げ出されました。岡さんにこの間が記憶は全くなく、気づいたら自宅の布団で寝ていたそうです。

そして三度目は中学生の頃。蜆貝を採りに一人で出かけたとき、岡さんは勢い余って深水にはまってしまい、そこから抜け出せない状態になって気を失ってしまいました。周囲には誰もいなかったことは記憶にあるそうですが、この深水から自力で出た記憶がないといいます。このときも気づいたら土手の上で寝ていたそうです。幼稚園、中学生時代のいずれの場合も、記憶を失って意識が戻るまでのプロセスが岡さん自身にとって謎なのです。私たちにも謎です。

このような三度の隣死体験から岡さんの中で、「自分は生かされている」という認識を持たれるようになります。そして、生きていることを積極的に楽しもう、そのためには自分がやりたいことを周囲にわかるように「旗をあげる」ようにしよう、という積極的な活動につながっていきます。岡さんの仕事の核となる、い業での伝統的な「中継ぎ表」という畳の織り、これを復活させることは、その一つでした。

~畳表の伝統折である中継ぎ表は、備後地方(広島県・福島県)長谷川右衛門(1532~57)が発明し、幕府へ献上表として納めています。権力の象徴として畳は、台座、寝具としても使用されておりました。2日で1畳しかできません。現在、日本畳表手織り伝統技術者は全国で2人だけとなり備後いぐさを使用し1日~2日かけて1畳分の畳表が織られます。本場びんごいぐさ・減農薬・無農薬表を利用して、手織りオーダー可能です・・・~(有限会社 健康畳植田HP)

この二人とは、広島県福山市の広川広志さん(63)と、もうお一人が岡さんなのです。岡さんの「織り師」の肩書きはこの「中継ぎ表」織りのことを指しています。2005年、京都市上京区京丹波町にある京都御苑内に京都迎賓館が開館しました。その迎賓館に「桐の間」があって、ここの畳が「中継ぎ表」で250枚織られていますが、岡さん全国文化財畳保存会の会員として参加されました。この「中継ぎ表」を2000年熊本県「くらしの工芸展」で、飾ることをイメージしタペストリーとして出展され、みごと、い草部門でグランプリを受賞されました。

一般の畳では、日焼け防止と乾燥の時間を早めるために、専用の自然の泥(「染土(せんど)」と言います)を溶かした液にいぐさを浸してから乾燥する方法が考え出されました。これを泥染め(どろぞめ)と言います。この泥染めにより、新しい畳独特の香りと色が出てくるといいます。しかし、岡さんはこの土染めをしません。これによって畳の目につまった土を拭き取る作業が必要なくなるといメリットがありますが、「色」「ツヤ」「肌触り」すべてが染土した畳とは違って、本来のイグサの良さを出すためです。また、減農薬栽培を行うことによって、環境にも健康にも優しい畳となりまるわけです。

岡さんの師匠は勿論お父様ですが、もう一人、農林水産大臣賞を五回授賞した名古屋の河野栄さん(享年79)という方がいらっしゃいました。この河野さんでさえ染土したイグサを作っておられた程です。無染土畳表という技術がいかに高いレベルのものかがうかがい知れます。ちなみに、河野さんはかなり前に八代の岡家を訪ねたことがあるそうで、父上との交流もあったようです。一方、河野さんの晩年には彼を氏と仰ぐ仲間とともに岡さんは名古屋まで田植えの手伝いに行かれたそうですが、事情を知らない近所の人々から、「河野さんが外人部隊を連れてきた」と噂されたといいます。

苦境を強いられるイグサ生産の現状にあって、岡さんはこうした正統派のイグサを作り続け、さらにはご本人が「畳表の逆襲」と語る「香雅美(かがみ)草」の商品開発などを手がけてきました。しかし、このイグサ業の苦境の原因が主に中国産の輸入に原因だと思っていた私は、岡さんから別の要因を教えてもらいました。

「昔は冠婚葬祭のときには必ず畳換えをやったものです。日本の畳需要は実は7億畳あるんです。畳のニーズが減った理由には、中国産の輸入増といった外的要因がありますが、一般家庭でお客などの外の人を部屋に人を入れないようになったことも要因の一つです。物を買い過ぎで、特に畳の部屋が物置に化してしまっているんですね。これでは、畳換えをしようとは思わないでしょう」

「また、住宅建築でもリフォームでも、以前は畳を中心に考えた京都(京間)式でしたが、現在では建物を中心に考えた建築様式になってしまっています。イグサから和紙、PP(ポリプロピレン)への転換も進んでいますしね。全国の畳屋さんにももっと頑張って欲しいとお思いますよ」と、岡さんは淡々と語られましたが、その表情には複雑な気持ちを滲ませておられました。

岡さんにはイグサの生産者として、やれるだけのことはやってきたという自負がありました。年々縮小するマーケットの中で、イグサ生産者でいることの難しさを肌に焼き付けながら、織り師としてのプライドを持ちつつ、さらにはイグサの二次製品づくりにも着手しました。しかし、岡さんの脳裏には、果たしてこの先何年続けているだろうかという切実な緊迫感に苛まれない日はありません。そんなある日、お父様の逝去を境に、岡さんの中で長らく眠っていた生産者としての初心が芽生えたのでした。

それは、お父様が亡くなった次の年、平成11年に父上が「夢枕に立った」ことで始まりました。岡さんはこれまでもなんとなく、堆肥代わりに菜の花の残菜を使うことで自然の農業が可能になり、その田んぼでできたお米がとても美味しいということを聞いて知ってはいました。夢枕で父上が「今年の菜の花は良うできた。今年はお米もい草良う出来るバイ」と岡さんに語りかけます。

菜の花を作ってないのに、なぜそんなことを?と訝る岡さんは、これはきっと「菜の花を作りなさい」ということなのかもしれないと思ったそうです。そして、その日から間もなくして、「母の実家の妹さんの息子が畝を作ったんだけれど、今、その田んぼが空いていて勿体ないという話になりました。聞けばそこは祖母の実家の近くでもあったんですね。それなら、そこに菜の花を植えてみようかということになった」のです。

初めて岡さんとお会いしたその席で見せていただいたのが、持参されたファイルに張られていたたくさんの菜の花畑の写真でした。岡さんが手がけた「ごろっとやっちろ菜の花畑」、そこに今年3月に600万本の菜の花が咲き誇りました。ファイルの写真はそのときの写真でした。岡さんの視野には2011年の九州新幹線の全面開通が入っています。3年後の春に新幹線が八代を通過するとき、車窓から見えるのは30haの「ごろっとやっちろ菜の花畑」に咲き誇る1200万本の菜の花の黄色い絨毯の一面です。東京ドーム6.4個分の菜の花畑です。岡さんの新たな挑戦は、既に9年目を迎えました。さらに3年後にそれは、「ごろっとやっちろ菜の花畑」として大きな花を咲かせるのです。

岡さんの5月30日付のブログで菜種の収穫が無事終わったことが報告されていました。この収穫から「菜種あぶら」が生まれ、「幻の菜の花ハチミツ」が生まれます。そしてその残菜は「菜の花米」の肥料として土に栄養を与えるのです。無駄が一切ない、循環型の農業の営みが、新幹線沿線を菜の花畑にするという大きな夢とつながっていることを知るとき、岡さんの汗と笑顔に本物の生産者の気概を見るのです。

岡 初義さんへのアクセスは次のアドレスで。

「ファミリーファーム OKA」(http://www2.ocn.ne.jp/~farm-oka/)

「九州新幹線沿線は、菜の花畑」(http://blog.livedoor.jp/nanohana33/)

「FMK EVENING JOURNAL」(http://www.fmk.fm/journal/06_10_11.html)

2008年05月22日

緑のコンサル事業に挑む「植木町の植木屋」池富猛(22)

今年2/20に行われた商工会の交流会。この交流会では既に第14回のゲストにお迎えした広瀬生夫さんとお会いするご縁に恵まれました。その交流会の際、私に名刺交換を申し出てくれた方がいました。物腰が柔らかく、大変礼儀正しい方でした。お年を聞くとまだ29歳。にもかかわらず、事業歴は3年とのことで私の方が恐縮してしまいました。

という訳で、第22回目のゲストは、IGL(アイ・ジー・エル)代表の池富猛さん(29)です。池富さんの事業は、観葉植物・草花のリース、販売、管理からスペース・ガーデン・箱庭の制作、管理、ガーディング工事までと、いわば、緑のトータルコンサルティング事業を手がけられています。お話をうかがったのは、玉名合同庁舎のロビー。ここに池富さんの観葉植物が納められています。写真はそのツピタンサス。

池富さんは、長崎は佐世保のご出身。お父様が観葉植物の店を経営されており、早い時期からご自分も観葉植物でビジネスを行うことを決めていました。ただし、「兄がいて、家業は兄が継ぐだろうということと、親子といえども観葉植物に対する見方が違うということを実感して、独立することを考えていました」という独立精神に富んだ青年です。

地元の高校を卒業した池富さんは、経営者になるという明確な目的を持って、1997年、東京経済大学の経営学部に進学。卒業後の2002年1月にアメリカのミネソタ州にあるバラ造り農園にiiP(インターナショナル・インターンシップ・プログラム)を利用して研修生となります。ここで1年2ヶ月の間、修行の時間を過ごされました。

iiPとは、日本と世界の国々との国際交流を目的に設立された、米国国務省認定の団体です。iiPの本部は、米国ワシントン州シアトル。1979年10月、米国コロラド州政府教育庁により16名の日本人公立高校教師が教育視察団として招聘されたことからプログラムがスタート。現在,東京事務所を拠点とし、米国ワシントン州に米国事務所を持ち、国際的レベルで教育、文化、職業交流活動を展開。以来30年近くにわたり、15,000人以上の日本人が世界各地に派遣されているそうです。

アメリカへの旅立ちは池富さんにとってははじめての海外。アメリカで観葉植物を学ぶという本分を携え、英語に自信もないまま、降り立ったのはミネソタへのトランジットとなるイリノイ州のシカゴ空港でした。しかしそこで移民局のチェックに遭い、3時間程足止めを食ってしまうというハプニングに遭います。池富さんは片言の英語で懸命に説明しますが、研修生であることをなかなか理解してもらえず、ミネソタへの乗り継ぎの時間は迫っています。トランジット便のチケットを見せても担当官は余裕の様子。そのときの模様を池富さんは次のように語ってくれました。

移民局の控え室で待機していたら、「日本人なら日本語喋ってみろ」と英語で聞かれ、「こんにちは」なんて話していたら、部屋の後ろから日本語を話すことの出来るアメリカ人の方が来てて、色々と質問をされながら説明をし、通訳的なことをして頂いたおかげでホストの方にも連絡を取っていただき、乗り継ぎ便の案内、手荷物の引き渡し当をしていただいてなんとかミネソタ便に乗り込むことが出来ました。ですが、ビザは観光ビザを取得していたので、恐らくテロ発生後だった事から書類だけでは通らなかったのだと思います。

IIPに話したときにも「今まで語学不足でも書類だけで許可は下りてたのに、そんな事は一度も無かった」とのことでしたし。ついでに、滞在許可はその時に半年しか貰えずに、延長申請をした思い出があります。

ここで池富さんが過ごしたミネソタ州について見ておきましょう。アメリカでは、ハワイ州とアラスカ州を除いた隣接48州のなかで、最北端に位置する州。寒いことで有名で、「アメリカの冷蔵庫」の異名があるのがミネソタ州です。池富さんはなぜ、数あるアメリカの州の中で、この最北端の地を選んだのか?それは、北海道より以北に育つ北方地域の植物について学ぶためでした。

ミネソタ州(Minnesota MN)は、米国中西部の北、カナダ国境に接する州。州の東にはスペリオル湖があり、州の南北をミシシッピ川が流れている。東側はウィスコンシン州に、西側はノースダコタ州とサウスダコタ州に、南側はアイオワ州に接している。州都はセントポール市。ミシシッピ川を挟んだ隣の都市であるミネアポリス市と合わせて「ツインシティーズ」と呼ばれている。ミネソタの名前はダコタ族(アメリカ・インディアン)の「空の色に染まった水」を意味する言葉から取られている。

たどり着いたホストファミリーはイスラエルからの移民だったそうです。池富さんは与えられた時間を有効に使いたいという一身で、休みもろくに取らず働いたそうです。見かねたご主人が、たまには休んだらどうだと、休みをなかば強引に与えました。池富さんは休暇先で「ランドスケープ」式の造園事業を目にしますが、山一つを庭に見立てたその事業にアメリカの造園家の規模の大ききに驚いたそうです。池富さんが滞在したホストファミリーや休暇について、池富さんに直接語ってもらいます。

滞在先はミネソタ州のセントポールから車で30分走った所にある[30分と言っても、法定速度65マイル(時速100キロ近い)でしたから、それなりの距離はありました。]、ヘイスティングス(Hastings)という田舎町でした。1年ほど前にミネソタで橋の崩落事故がおきましたが、自分もよくトゥインシティーに行く時など通っていたので驚いてホストに電話したのを覚えています。

ホストは、サム・ケデム(Sam Kedem)さんで、ポーランド人で17歳年下の奥さんのレイチェルさん。娘さんが居るらしいのですが、日本の京都の大学で講師(生徒?)をされていたみたいで、一度もお会いしたことはありません。日本に帰ってから連絡をと思っていたのですが、シカゴの大学に行かれたということで行き違いになりました。

と同時に、スロバキアから、これはミネソタ独自の制度であるMAST(ミネソタ アグリカルチャー スチュウデント トレイニィ-)という農業訓練生制度を利用して、渡米してそこのホストにお世話になっていたマーティンと、ホストの奥様の甥っ子でウクライナ人のアレックスと五人で生活していて、国際色豊かな環境でした。

休暇は二回とって、一度目は両親を誘ってアメリカ東部のボストン、ニューヨーク、ワシントンなどをその当時自分が所有していた車で周遊しました。そこでは、唯の観光と世間見物で終わりました。二度目は、近くの農場に研修に来ていたポーランドとチェコの友人と一緒に西海岸に行き、ラスベガス空港で車を借り、サンフランシスコややロサンゼルス等を回りました。

ここで、国立公園に何ヶ所か行き、ヨセミテ国立公園のセコイア杉の巨木(直径3メートル以上)に迫力を受けました。箱根の縄文杉を越す木々を見たのはここだけです。後、ランドスケープガーデンを見たのは、サンディエゴの庭師の所です。自分の家が丘陵地の頂上にあり、目下の自然は先祖が木や花を植えて、自分はそれを守ってきたのだと言うことでした。

2003年4月、ミネソタでの研修を終え帰国した池富さんは、佐世保の実家に戻り、お父様の経営する会社で実務を学びました。観葉植物を中心にした緑のトータルコンサルティング事業へ向けて、学生時代からまさにまっしぐらの道のりです。そして、満を持して2005年3月にIGL(アイ・ジー・エル)を設立されます。26歳での開業でした。

開業地に選んだのは植木町。「実家が佐世保を拠点に長崎、佐賀、福岡と展開していたので、私は熊本以南のマーケットで勝負しようと思っていました」と考えていた、そんな矢先、最初に注文を貰ったのが玉名のお客様でした。そこで、玉名にも熊本にも近いということで植木町が有力候補に挙がったのでした。「植木の植木屋って面白いんじゃないか、ということもありました」。

そして、池富さんは昨年4月に結婚され、今年2月24日にはご長男・大稀(だいき)君がお生まれになりました。奥様は小学校の同級生で、二人が25歳のときに病院で偶然に再会。池富さんはその病院へ観葉植物を納めていました。奥様はその病院に入院されていたのです。そのとき池富さんは奥様を励ますつもりで「そのうち飯でも食いに行くか?」と声をかけて分かれました。

それから仕事に邁進する池富さんは、奥様に声をかけたことなどなかば忘れていた頃、奥様と街中で再び偶然に出会うことになります。そのとき奥様から「いつ、ご飯食べに行くの?」と言われたのをきっかけに交際が始まり、昨年、二人は結ばれることになりました。私は以前、「偶然という名の運命」という自作の曲を書いたことがありますが、このようなケースをそう呼んでいます。

池富さんは現在、600坪の敷地を自分の手で造成中です。そこに観葉植物栽培用のビニールハウスを三棟建てる計画です。2010年の完成を当面の目標にしているそうです。現在の顧客は80軒。これを熊本県内全域で150~200軒まで伸ばしたいというのが池富さんの当面の目標。「ここまではなんとか一人でやっていける。そこから先に、南九州への展開が見えてくるんです」とあくまで自然体の池富さんは語ります。

池富さんにいただいた資料に、観葉植物の効用には、汚染物質浄化作用、カビ・バクテリア等の繁殖抑制作用、マイナスイオン作用、視覚作用、香り作用、エッジ効果、アートセラピー・アグリセラピー、フラシーボ効果があると書かれています。池富さんの夢は、オフィスや個人宅の室内空間を植物で潤う庭として提供すること。「きれいな植物で空間を演出し、空気清浄にも役立ち、香りも楽しんでもらえたらと思っています」と池富さんは語ります。

この資料にはそれぞれの効用について詳しいレポートがありますが、その中で、空気の清浄と汚染物質の除去が実は絶妙な関係にあることが書かれています。アメリカ航空宇宙局(NASA)が宇宙船の換気について研究した折、植物が光合成を行う際、同時に室内の汚染物質を吸収するということがわかったというのです。これ以上の情報開示は池富さんの著作権を侵害することになりますので、興味のある方は直接池富さんにお問合せくださいね。

そして、池富さんはこれから植物に電気を通して大きくする研究を行いたいそうです。雷の後に植物が大きく元気に育つことがあるそうで、これはイオンの影響によるものではないかというのが、池富さんの仮説です。とにかく、池富さんはこの植物、庭づくりに関してまっしぐらに進まれています。しかも、その姿は実に自然体です。

私は池富さんに、創業から16年で東証一部上場を果したワタミ㈱の渡邉美樹社長の姿を見ます。渡邊さんとは今から20年前に求人広告の担当営業マンとしてお付き合いさせていただきました。「夢に日付を入れる」で有名な渡邊さんのポリシーはその頃から生きていて、16年後の上場も日付が入れられていました。池富さんは当面10年計画で事業を展開されていますが、きっと10年後のIGLは南九州一円のオフィスや個人宅を観葉植物で彩ってくれているのではないかと思います。

池富さん、IGLへのアクセスは下記まで。

IGL(アイ・ジー・エル/Indoor Green Leading)/緑のトータルコンサルティング

代表 池富 猛

〒861-0154 熊本県鹿本郡植木町大字那知

TEL(096)215-3210

FAX(096)215-3218

取材が終わって別れ際に、池富さんから思わぬプレゼントをいただきました。「ピレア グラウカ」というイラクサ科の植物です。池富さん、ありがとうございました。ちゃんと育ててますよ。

という訳で、第22回目のゲストは、IGL(アイ・ジー・エル)代表の池富猛さん(29)です。池富さんの事業は、観葉植物・草花のリース、販売、管理からスペース・ガーデン・箱庭の制作、管理、ガーディング工事までと、いわば、緑のトータルコンサルティング事業を手がけられています。お話をうかがったのは、玉名合同庁舎のロビー。ここに池富さんの観葉植物が納められています。写真はそのツピタンサス。

池富さんは、長崎は佐世保のご出身。お父様が観葉植物の店を経営されており、早い時期からご自分も観葉植物でビジネスを行うことを決めていました。ただし、「兄がいて、家業は兄が継ぐだろうということと、親子といえども観葉植物に対する見方が違うということを実感して、独立することを考えていました」という独立精神に富んだ青年です。

地元の高校を卒業した池富さんは、経営者になるという明確な目的を持って、1997年、東京経済大学の経営学部に進学。卒業後の2002年1月にアメリカのミネソタ州にあるバラ造り農園にiiP(インターナショナル・インターンシップ・プログラム)を利用して研修生となります。ここで1年2ヶ月の間、修行の時間を過ごされました。

iiPとは、日本と世界の国々との国際交流を目的に設立された、米国国務省認定の団体です。iiPの本部は、米国ワシントン州シアトル。1979年10月、米国コロラド州政府教育庁により16名の日本人公立高校教師が教育視察団として招聘されたことからプログラムがスタート。現在,東京事務所を拠点とし、米国ワシントン州に米国事務所を持ち、国際的レベルで教育、文化、職業交流活動を展開。以来30年近くにわたり、15,000人以上の日本人が世界各地に派遣されているそうです。

アメリカへの旅立ちは池富さんにとってははじめての海外。アメリカで観葉植物を学ぶという本分を携え、英語に自信もないまま、降り立ったのはミネソタへのトランジットとなるイリノイ州のシカゴ空港でした。しかしそこで移民局のチェックに遭い、3時間程足止めを食ってしまうというハプニングに遭います。池富さんは片言の英語で懸命に説明しますが、研修生であることをなかなか理解してもらえず、ミネソタへの乗り継ぎの時間は迫っています。トランジット便のチケットを見せても担当官は余裕の様子。そのときの模様を池富さんは次のように語ってくれました。

移民局の控え室で待機していたら、「日本人なら日本語喋ってみろ」と英語で聞かれ、「こんにちは」なんて話していたら、部屋の後ろから日本語を話すことの出来るアメリカ人の方が来てて、色々と質問をされながら説明をし、通訳的なことをして頂いたおかげでホストの方にも連絡を取っていただき、乗り継ぎ便の案内、手荷物の引き渡し当をしていただいてなんとかミネソタ便に乗り込むことが出来ました。ですが、ビザは観光ビザを取得していたので、恐らくテロ発生後だった事から書類だけでは通らなかったのだと思います。

IIPに話したときにも「今まで語学不足でも書類だけで許可は下りてたのに、そんな事は一度も無かった」とのことでしたし。ついでに、滞在許可はその時に半年しか貰えずに、延長申請をした思い出があります。

ここで池富さんが過ごしたミネソタ州について見ておきましょう。アメリカでは、ハワイ州とアラスカ州を除いた隣接48州のなかで、最北端に位置する州。寒いことで有名で、「アメリカの冷蔵庫」の異名があるのがミネソタ州です。池富さんはなぜ、数あるアメリカの州の中で、この最北端の地を選んだのか?それは、北海道より以北に育つ北方地域の植物について学ぶためでした。

ミネソタ州(Minnesota MN)は、米国中西部の北、カナダ国境に接する州。州の東にはスペリオル湖があり、州の南北をミシシッピ川が流れている。東側はウィスコンシン州に、西側はノースダコタ州とサウスダコタ州に、南側はアイオワ州に接している。州都はセントポール市。ミシシッピ川を挟んだ隣の都市であるミネアポリス市と合わせて「ツインシティーズ」と呼ばれている。ミネソタの名前はダコタ族(アメリカ・インディアン)の「空の色に染まった水」を意味する言葉から取られている。

たどり着いたホストファミリーはイスラエルからの移民だったそうです。池富さんは与えられた時間を有効に使いたいという一身で、休みもろくに取らず働いたそうです。見かねたご主人が、たまには休んだらどうだと、休みをなかば強引に与えました。池富さんは休暇先で「ランドスケープ」式の造園事業を目にしますが、山一つを庭に見立てたその事業にアメリカの造園家の規模の大ききに驚いたそうです。池富さんが滞在したホストファミリーや休暇について、池富さんに直接語ってもらいます。

滞在先はミネソタ州のセントポールから車で30分走った所にある[30分と言っても、法定速度65マイル(時速100キロ近い)でしたから、それなりの距離はありました。]、ヘイスティングス(Hastings)という田舎町でした。1年ほど前にミネソタで橋の崩落事故がおきましたが、自分もよくトゥインシティーに行く時など通っていたので驚いてホストに電話したのを覚えています。

ホストは、サム・ケデム(Sam Kedem)さんで、ポーランド人で17歳年下の奥さんのレイチェルさん。娘さんが居るらしいのですが、日本の京都の大学で講師(生徒?)をされていたみたいで、一度もお会いしたことはありません。日本に帰ってから連絡をと思っていたのですが、シカゴの大学に行かれたということで行き違いになりました。

と同時に、スロバキアから、これはミネソタ独自の制度であるMAST(ミネソタ アグリカルチャー スチュウデント トレイニィ-)という農業訓練生制度を利用して、渡米してそこのホストにお世話になっていたマーティンと、ホストの奥様の甥っ子でウクライナ人のアレックスと五人で生活していて、国際色豊かな環境でした。

休暇は二回とって、一度目は両親を誘ってアメリカ東部のボストン、ニューヨーク、ワシントンなどをその当時自分が所有していた車で周遊しました。そこでは、唯の観光と世間見物で終わりました。二度目は、近くの農場に研修に来ていたポーランドとチェコの友人と一緒に西海岸に行き、ラスベガス空港で車を借り、サンフランシスコややロサンゼルス等を回りました。

ここで、国立公園に何ヶ所か行き、ヨセミテ国立公園のセコイア杉の巨木(直径3メートル以上)に迫力を受けました。箱根の縄文杉を越す木々を見たのはここだけです。後、ランドスケープガーデンを見たのは、サンディエゴの庭師の所です。自分の家が丘陵地の頂上にあり、目下の自然は先祖が木や花を植えて、自分はそれを守ってきたのだと言うことでした。

2003年4月、ミネソタでの研修を終え帰国した池富さんは、佐世保の実家に戻り、お父様の経営する会社で実務を学びました。観葉植物を中心にした緑のトータルコンサルティング事業へ向けて、学生時代からまさにまっしぐらの道のりです。そして、満を持して2005年3月にIGL(アイ・ジー・エル)を設立されます。26歳での開業でした。

開業地に選んだのは植木町。「実家が佐世保を拠点に長崎、佐賀、福岡と展開していたので、私は熊本以南のマーケットで勝負しようと思っていました」と考えていた、そんな矢先、最初に注文を貰ったのが玉名のお客様でした。そこで、玉名にも熊本にも近いということで植木町が有力候補に挙がったのでした。「植木の植木屋って面白いんじゃないか、ということもありました」。

そして、池富さんは昨年4月に結婚され、今年2月24日にはご長男・大稀(だいき)君がお生まれになりました。奥様は小学校の同級生で、二人が25歳のときに病院で偶然に再会。池富さんはその病院へ観葉植物を納めていました。奥様はその病院に入院されていたのです。そのとき池富さんは奥様を励ますつもりで「そのうち飯でも食いに行くか?」と声をかけて分かれました。

それから仕事に邁進する池富さんは、奥様に声をかけたことなどなかば忘れていた頃、奥様と街中で再び偶然に出会うことになります。そのとき奥様から「いつ、ご飯食べに行くの?」と言われたのをきっかけに交際が始まり、昨年、二人は結ばれることになりました。私は以前、「偶然という名の運命」という自作の曲を書いたことがありますが、このようなケースをそう呼んでいます。

池富さんは現在、600坪の敷地を自分の手で造成中です。そこに観葉植物栽培用のビニールハウスを三棟建てる計画です。2010年の完成を当面の目標にしているそうです。現在の顧客は80軒。これを熊本県内全域で150~200軒まで伸ばしたいというのが池富さんの当面の目標。「ここまではなんとか一人でやっていける。そこから先に、南九州への展開が見えてくるんです」とあくまで自然体の池富さんは語ります。

池富さんにいただいた資料に、観葉植物の効用には、汚染物質浄化作用、カビ・バクテリア等の繁殖抑制作用、マイナスイオン作用、視覚作用、香り作用、エッジ効果、アートセラピー・アグリセラピー、フラシーボ効果があると書かれています。池富さんの夢は、オフィスや個人宅の室内空間を植物で潤う庭として提供すること。「きれいな植物で空間を演出し、空気清浄にも役立ち、香りも楽しんでもらえたらと思っています」と池富さんは語ります。

この資料にはそれぞれの効用について詳しいレポートがありますが、その中で、空気の清浄と汚染物質の除去が実は絶妙な関係にあることが書かれています。アメリカ航空宇宙局(NASA)が宇宙船の換気について研究した折、植物が光合成を行う際、同時に室内の汚染物質を吸収するということがわかったというのです。これ以上の情報開示は池富さんの著作権を侵害することになりますので、興味のある方は直接池富さんにお問合せくださいね。

そして、池富さんはこれから植物に電気を通して大きくする研究を行いたいそうです。雷の後に植物が大きく元気に育つことがあるそうで、これはイオンの影響によるものではないかというのが、池富さんの仮説です。とにかく、池富さんはこの植物、庭づくりに関してまっしぐらに進まれています。しかも、その姿は実に自然体です。

私は池富さんに、創業から16年で東証一部上場を果したワタミ㈱の渡邉美樹社長の姿を見ます。渡邊さんとは今から20年前に求人広告の担当営業マンとしてお付き合いさせていただきました。「夢に日付を入れる」で有名な渡邊さんのポリシーはその頃から生きていて、16年後の上場も日付が入れられていました。池富さんは当面10年計画で事業を展開されていますが、きっと10年後のIGLは南九州一円のオフィスや個人宅を観葉植物で彩ってくれているのではないかと思います。

池富さん、IGLへのアクセスは下記まで。

IGL(アイ・ジー・エル/Indoor Green Leading)/緑のトータルコンサルティング

代表 池富 猛

〒861-0154 熊本県鹿本郡植木町大字那知

TEL(096)215-3210

FAX(096)215-3218

取材が終わって別れ際に、池富さんから思わぬプレゼントをいただきました。「ピレア グラウカ」というイラクサ科の植物です。池富さん、ありがとうございました。ちゃんと育ててますよ。

2008年04月20日

屈強の警部から保育所経営者への転進、友田秀一(21)

先日コミュニティ紙を眺めていたら、「働くお母さんを支援したい~24時間体制の保育施設~マザーハウス保育所」という紹介記事に目が留まりました。社長さんは行政書士・友田秀一と書かれていました。行政書士の方がなぜ、保育所経営に乗り出されたのかと、私は早速、4/2にこの保育所を直接訪ね、受付の方に友田社長への取材を申出ました。この日はあいにく友田さんが不在でしたので、資料だけ預けて保育所を後にしました。

一週間が経ったころ、取材を受けていただけるかどうか確認の連絡を入れたところ、取材は土曜日ならOKとの了解を得、4/12にお時間をいただきました。訪問前に改めてこのマザーハウス保育所のことをネットで検索してみて、私はちょっと腰が引けました。それは最初に見過ごしていた友田さんの経歴でした。人吉市出身、1955(昭和30)年4月生まれ。そして・・・

昭和49年4月3日付けで熊本県巡査を拝命し、平成19年3月に退職するまで、そのほとんどを熊本市内警察署、熊本県警察本部で暴力団捜査部門の刑事として従事。暴力団の対立抗争事件捜査や殺人事件をはじめ各種事件捜査に従事し、その後、暴力団の武器であるけん銃の捜査や資金源となる覚せい剤など麻薬捜査の経歴を持つ。警察在籍33年の内、捜査経歴28年の経験から裁判立証のための行動確認、尾行の技術は、他社に負けぬ自信を持つ。

在籍時、各種事件の功労として熊本県警察本部長賞詞6回、(うち、優秀警察官表彰を受賞、警察庁課長賞2回、九州管区警察公安部長賞2回、熊本県警察本部長賞誉18回、その他各部長賞、所属長賞数十回を受賞。退職時、警部に昇任し、熊本県警察本部長功績賞を受賞。平成19年5月、熊本県公安委員会第100186号、第200129号で警備員指導教育責任者資格を取得。同月行政書士資格取得し、友田行政書士事務所を開業。

車を運転しているときパトカーを発見しただけで萎縮してしまう小心者の私は、これまで「刑事」と名のつく方と接触したことがなく、しかも昨年までバリバリの暴力団捜査の警察官と聞けばおのずと緊張感が高まってしまいます。そんな訳で、恐れ多くも第21回目のゲストは、株式会社マザーハウス保育所・代表取締役で行政書士の友田秀一(53)さんです。

友田さんが警察官だったということは公務員だったということです。小心者の私ではありますが、友田さんが定年を前に退官されたことについて、その事情をどうしてもうかがいたくなるところです。経歴を見ればわかるように、友田さんの警察官としての実績には非の打ちどころがありません。恐る恐るうかがった友田さんの退職理由は、一言で言えば、組織の中で生きることの難しさでした。(スイマセン、お話の内容上、ここでは詳しく書けません)友田さんは退職される前年の10月には、上司の方に退職を申出られたそうです。しかし、それは随分も前に友田さんの中では決まっていたことでした。

退職後の友田さんの計画には行政書士としての仕事に加え、「安全アドバイザー」という新しい仕事の立ち上げが念頭にありました。これまでの刑事としての経験から、刑事事件に発展するようなケースで、被害者が事前に警察へ駆け込むまでにはかなりの時間を要していることがわかっていました。一方で家裁、弁護士などへの相談もなかなか敷居が高いと思われていたことも。友田さんはこの間を繋ぐことができれば、少しでも被害者を少なくする手伝いができる筈だと思われました。それが「安全アドバイザー」としての起業になります。

そして、満を持して昨年3月に惜しまれながら退職。ご家族はさぞや安心されたことだろうと思います。これまでの切った張ったの命がけの仕事から解放されたのは友田さんご本人だけでありません。ご家族こそ、これから初めての平穏な生活がその日から始まるのです。退職後の行政書士としての仕事は、これまでのお付き合いから企業の顧問契約の話もあり、順調なスタートでした。

友田さんが行政書士として独立して人脈を拡げておられたそんなある日、二人の方から友田さんに声がかけられました。株式会社阿蘇ナチュラル・Jファーム、代表取締役の森光臣さんと熊本県医師会・婦人の会・副会長で日本エジプト協会熊本会長の西郷澪子さんでした。お二人のお話は、既に設立されていた、シングルマザーを中心とした働く母親支援を目的とするテイクアウトキッチンの建て直しに一役かって欲しいというものでした。

聞けば、テイクアウトキッチン事業と保育事業を両立させたいということで始められたのですが、コスト問題などが大きく立ちふさがり、いったんテイクアウトキッチン事業を撤退し、保育事業に特化した形で再開することになったということでした。お二人からの要望は、友田さんにこの事業の経営責任者になってほしいというもの。友田さんはいきなり経営者になってくれと要請され、戸惑います。

ご家族に相談されたところ、大反対。よそ様の子供を預かるということの責任は、暴力団と対峙すること以上に重いものだということを切々と訴えられました。ご家族にとっては、やっと平穏な暮らしが始まると思っていた矢先だけに、ひと様の幼子を預かるという新たな緊張感は精神的に大きな負担です。友田さんにも家族の心配は理解できますし、むしろ自分自身が経営者としてやっていけるかどうかの不安の方が先立ちます。唯一の関係といえば、お姉さまが長年保育士であったということだけでした。

そこに第三の人物が現れます。九州柳河精機㈱会長で菊南運輸倉庫㈱会長の杉田貞治さんです。友田さんは杉田さんの話を聞きながら次第に就任への気持ちに傾いていきました。杉田さんから出る話は、退官後も友田さんが思い描いていた弱者への支援という理念に通じるものでした。そして、杉田さんからの次のことばが友田さんの心を打ちました。それは「見返りを求めない奉仕の心で取り組んでくれませんか」という一言でした。

「全国初となった慈恵病院の『こうのとりのゆりかご』がありますね。同じ熊本県民としてこの問題を重く受け止め、私たちにも何かできないかと考えたとき、働くお母さんの子育てを支援することを志して設立されたのがこの保育所です。私に声がかけられたのも何かの縁と、挑戦することを決めました」。

「子供は悪さをするために生まれてくるのではありませんね。私は、長年暴力団の連中と接してきましたが、彼らももとを糾せば赤ん坊だったわけで、幼児教育に遡ることができます。ということは、お母さんが子供に対して愛情を惜しみなく注げるような環境づくりのお手伝いをすること、つまり母親支援をすることが健全な子育てにとって最も有効なのだと思ったわけです」。

そして、今年の1月、友田さんは(株)マザーハウス保育所の代表取締役に就任されました。年中無休の24時間運営体制。急な用事で子供を預けなければならなくなったといった場合にも対応できといいます。体験入所も随時受け入れ可能。何しろ24時間体制です。その施設の最高責任者が友田さんです。それだけに就任当初の友田さんは寝付かれなかったそうです。

0歳児から小学生までの預かりと保育。料金は1日預かり(8時間)1600円から、昼夜の月決め2万円からで、年齢によって変わるシステム。これから同保育所では、手作り給食などを通じて食育にも重点を置いていく予定。これは、ドイツ国際食肉加工見本市( 2002)における国際コンクールで数々の金賞を受賞している株式会社阿蘇ナチュラル・Jファームが責任を持って提供していかれます。また、将来的には、英語、音楽を取り入れた情操教育も導入する計画とのこと。

マザーハウス保育所は、旧ブライダルマリエビル全フロア(1~6階)を活用しています。各フロアの床面積は約80㎡で、1回は受付及び0歳児用託児スペース、2・4階はプレールーム、3階は厨房と食堂、5階は保健室とプレールーム、6階は会議室及び職員事務室と、とにかく広いスペースです。現在は60名近くの契約ですが、このキャパシティからすればまだまだ余力があります。

さらに保育士の方々も募集中です。5:00~12:00、12:00~20:00のいずれかで働ける方はチャレンジしてみてはいかがでしょうか?現在は7名の方が勤務されています。「保育園自体が今年1月からのスタートですから、職場としての環境や制度をこれから作っていくことにやりがいを感じられる人なら積極的に採用したい」と友田さんは話しておられました。

今回のインタヴューでは、友田さんの前職時代の武勇伝も数多くお聞きしましたが、残念ながらここでご紹介することはできません。長年暴力団と対峙されてきた警察官としての屈強さを感じ入りながら、(株)マザーハウス保育所の社長としての友田さんの印象は、実に穏やかで腰の低い方。しかし、シングルマザーをはじめ、弱者を守るという友田さんのミッションは今も変わらずに続いているのでした。

㈱マザーハウス保育所

〒860-0803

熊本市新市街13-19

TEL&FAX 096-351-6400

http://www.tomokk.com/24hhoiku.html

一週間が経ったころ、取材を受けていただけるかどうか確認の連絡を入れたところ、取材は土曜日ならOKとの了解を得、4/12にお時間をいただきました。訪問前に改めてこのマザーハウス保育所のことをネットで検索してみて、私はちょっと腰が引けました。それは最初に見過ごしていた友田さんの経歴でした。人吉市出身、1955(昭和30)年4月生まれ。そして・・・

昭和49年4月3日付けで熊本県巡査を拝命し、平成19年3月に退職するまで、そのほとんどを熊本市内警察署、熊本県警察本部で暴力団捜査部門の刑事として従事。暴力団の対立抗争事件捜査や殺人事件をはじめ各種事件捜査に従事し、その後、暴力団の武器であるけん銃の捜査や資金源となる覚せい剤など麻薬捜査の経歴を持つ。警察在籍33年の内、捜査経歴28年の経験から裁判立証のための行動確認、尾行の技術は、他社に負けぬ自信を持つ。

在籍時、各種事件の功労として熊本県警察本部長賞詞6回、(うち、優秀警察官表彰を受賞、警察庁課長賞2回、九州管区警察公安部長賞2回、熊本県警察本部長賞誉18回、その他各部長賞、所属長賞数十回を受賞。退職時、警部に昇任し、熊本県警察本部長功績賞を受賞。平成19年5月、熊本県公安委員会第100186号、第200129号で警備員指導教育責任者資格を取得。同月行政書士資格取得し、友田行政書士事務所を開業。

車を運転しているときパトカーを発見しただけで萎縮してしまう小心者の私は、これまで「刑事」と名のつく方と接触したことがなく、しかも昨年までバリバリの暴力団捜査の警察官と聞けばおのずと緊張感が高まってしまいます。そんな訳で、恐れ多くも第21回目のゲストは、株式会社マザーハウス保育所・代表取締役で行政書士の友田秀一(53)さんです。

友田さんが警察官だったということは公務員だったということです。小心者の私ではありますが、友田さんが定年を前に退官されたことについて、その事情をどうしてもうかがいたくなるところです。経歴を見ればわかるように、友田さんの警察官としての実績には非の打ちどころがありません。恐る恐るうかがった友田さんの退職理由は、一言で言えば、組織の中で生きることの難しさでした。(スイマセン、お話の内容上、ここでは詳しく書けません)友田さんは退職される前年の10月には、上司の方に退職を申出られたそうです。しかし、それは随分も前に友田さんの中では決まっていたことでした。

退職後の友田さんの計画には行政書士としての仕事に加え、「安全アドバイザー」という新しい仕事の立ち上げが念頭にありました。これまでの刑事としての経験から、刑事事件に発展するようなケースで、被害者が事前に警察へ駆け込むまでにはかなりの時間を要していることがわかっていました。一方で家裁、弁護士などへの相談もなかなか敷居が高いと思われていたことも。友田さんはこの間を繋ぐことができれば、少しでも被害者を少なくする手伝いができる筈だと思われました。それが「安全アドバイザー」としての起業になります。

そして、満を持して昨年3月に惜しまれながら退職。ご家族はさぞや安心されたことだろうと思います。これまでの切った張ったの命がけの仕事から解放されたのは友田さんご本人だけでありません。ご家族こそ、これから初めての平穏な生活がその日から始まるのです。退職後の行政書士としての仕事は、これまでのお付き合いから企業の顧問契約の話もあり、順調なスタートでした。

友田さんが行政書士として独立して人脈を拡げておられたそんなある日、二人の方から友田さんに声がかけられました。株式会社阿蘇ナチュラル・Jファーム、代表取締役の森光臣さんと熊本県医師会・婦人の会・副会長で日本エジプト協会熊本会長の西郷澪子さんでした。お二人のお話は、既に設立されていた、シングルマザーを中心とした働く母親支援を目的とするテイクアウトキッチンの建て直しに一役かって欲しいというものでした。

聞けば、テイクアウトキッチン事業と保育事業を両立させたいということで始められたのですが、コスト問題などが大きく立ちふさがり、いったんテイクアウトキッチン事業を撤退し、保育事業に特化した形で再開することになったということでした。お二人からの要望は、友田さんにこの事業の経営責任者になってほしいというもの。友田さんはいきなり経営者になってくれと要請され、戸惑います。

ご家族に相談されたところ、大反対。よそ様の子供を預かるということの責任は、暴力団と対峙すること以上に重いものだということを切々と訴えられました。ご家族にとっては、やっと平穏な暮らしが始まると思っていた矢先だけに、ひと様の幼子を預かるという新たな緊張感は精神的に大きな負担です。友田さんにも家族の心配は理解できますし、むしろ自分自身が経営者としてやっていけるかどうかの不安の方が先立ちます。唯一の関係といえば、お姉さまが長年保育士であったということだけでした。

そこに第三の人物が現れます。九州柳河精機㈱会長で菊南運輸倉庫㈱会長の杉田貞治さんです。友田さんは杉田さんの話を聞きながら次第に就任への気持ちに傾いていきました。杉田さんから出る話は、退官後も友田さんが思い描いていた弱者への支援という理念に通じるものでした。そして、杉田さんからの次のことばが友田さんの心を打ちました。それは「見返りを求めない奉仕の心で取り組んでくれませんか」という一言でした。

「全国初となった慈恵病院の『こうのとりのゆりかご』がありますね。同じ熊本県民としてこの問題を重く受け止め、私たちにも何かできないかと考えたとき、働くお母さんの子育てを支援することを志して設立されたのがこの保育所です。私に声がかけられたのも何かの縁と、挑戦することを決めました」。

「子供は悪さをするために生まれてくるのではありませんね。私は、長年暴力団の連中と接してきましたが、彼らももとを糾せば赤ん坊だったわけで、幼児教育に遡ることができます。ということは、お母さんが子供に対して愛情を惜しみなく注げるような環境づくりのお手伝いをすること、つまり母親支援をすることが健全な子育てにとって最も有効なのだと思ったわけです」。

そして、今年の1月、友田さんは(株)マザーハウス保育所の代表取締役に就任されました。年中無休の24時間運営体制。急な用事で子供を預けなければならなくなったといった場合にも対応できといいます。体験入所も随時受け入れ可能。何しろ24時間体制です。その施設の最高責任者が友田さんです。それだけに就任当初の友田さんは寝付かれなかったそうです。

0歳児から小学生までの預かりと保育。料金は1日預かり(8時間)1600円から、昼夜の月決め2万円からで、年齢によって変わるシステム。これから同保育所では、手作り給食などを通じて食育にも重点を置いていく予定。これは、ドイツ国際食肉加工見本市( 2002)における国際コンクールで数々の金賞を受賞している株式会社阿蘇ナチュラル・Jファームが責任を持って提供していかれます。また、将来的には、英語、音楽を取り入れた情操教育も導入する計画とのこと。

マザーハウス保育所は、旧ブライダルマリエビル全フロア(1~6階)を活用しています。各フロアの床面積は約80㎡で、1回は受付及び0歳児用託児スペース、2・4階はプレールーム、3階は厨房と食堂、5階は保健室とプレールーム、6階は会議室及び職員事務室と、とにかく広いスペースです。現在は60名近くの契約ですが、このキャパシティからすればまだまだ余力があります。

さらに保育士の方々も募集中です。5:00~12:00、12:00~20:00のいずれかで働ける方はチャレンジしてみてはいかがでしょうか?現在は7名の方が勤務されています。「保育園自体が今年1月からのスタートですから、職場としての環境や制度をこれから作っていくことにやりがいを感じられる人なら積極的に採用したい」と友田さんは話しておられました。

今回のインタヴューでは、友田さんの前職時代の武勇伝も数多くお聞きしましたが、残念ながらここでご紹介することはできません。長年暴力団と対峙されてきた警察官としての屈強さを感じ入りながら、(株)マザーハウス保育所の社長としての友田さんの印象は、実に穏やかで腰の低い方。しかし、シングルマザーをはじめ、弱者を守るという友田さんのミッションは今も変わらずに続いているのでした。

㈱マザーハウス保育所

〒860-0803

熊本市新市街13-19

TEL&FAX 096-351-6400

http://www.tomokk.com/24hhoiku.html

2008年04月15日

からだから人生の看護へ、FP広瀬美貴子の挑戦(20)

第20回目のゲストは、㈱Fineプロデュース代表取締役・広瀬美貴子さん。広瀬さんのことはFMKに出演されていた番組を聞いて知りました。そのとき、子供たちに金銭教育、キャリア教育を施すことの重要性について、「世の中のすべてにおける分野で、自分で気づき・考えて・行動する教育。世の中のことを伝える教育が必要で、学校と家庭と地域との連携、家庭が社会へ巣立つための経験の場となるような親子のかかわりやコミュニケーションが大切」だという思いを語っておられたのが印象的でした。

いつかはお会いしたいなと思っていたころ、第17回目のゲスト・西田ミワさんにお話を伺った際、西田さんから尊敬する女性としてご紹介を受けたのがその広瀬さんでした。また、そのときにいただいた「夢を形に・起業家たちの人間力」という本に、前回の江浦誠さんと一緒に執筆陣の一人として登場されていたのが広瀬さんでした。不思議なご縁です。そして、お会いする前にHPや本などでご経歴を拝見してみて、その縦横無尽な活躍ぶりに目を見張ったのでした。

広瀬さんの現在の肩書きは、次のようになっています。「ファイナンシャル・プランナー」、「金融知力普及協会認定インストラクター」、「キャリアカウンセラー(JCDA認定)」、「産業カウンセラー」、「FP協会熊本県支部幹事」、「熊本県金融広報アドバイザー」。掲載記事を読むと、広瀬さんの職業人としてのスタートは看護師となっていました。一見すると全く畑違いのこれらの肩書きがいつ、どんな経緯で移り変わっていったのか、関心が高まったのでした。

広瀬さんの詳しいご経歴、事業の内容についてはリンクを張ったHPやパブリシティなどで後程確認していただくとして、私の興味は、看護師であった広瀬さんがファイナンシャル・プランナーに転進するまでの経緯と、これからどんな方向へ進まれようとしていらっしゃるのかということです。今回、学校での講演やワークショップで連日ご多忙の中の一時間をいただきお話をいただきました。

広瀬さんは高校卒業を前にご両親から県立大学への進学を薦められますが、心中秘かに「東京に行きたい」という思いを募らせていた広瀬さんは、心臓病で長く苦しんだお兄様へとの関わりと、東京にあって全寮制、奨学金支給という魅力もあいまって看護師を志すことに決めます。品川区五反田にある関東逓信病院(現・NTT東日本関東病院)附属高等看護学院への受験を願い出て、ご両親の承諾を得られました。そして、13倍の難関を突破し見事に入学を果されます。

25年前の当時、関東逓信(ていしん)病院は日本で最先端のシステムを導入していて、すでにコンピュータ化もかなり進んでいたそうです。また、授業では講師陣も優秀な先生方に学び、看護も医療チームの一員としての役割を実践で学ばれました。学院卒業後は、看護師として勤務早々ながらも9日間の休暇が与えられ、この休暇を使って海外旅行を経験されたりと、申し分のない社会人としてのスタートでした。折りしも二年後、小学校の同級生だった彼が大学生として上京して来て再会。ここで大人の恋も芽生えます。このときの大学生は、後のご主人です。

しかしながら、この世の春は、咲き誇る桜の花が瞬く間に散りゆくように、そう長くは続きませんでした。お父様が突然倒れられて、熊本へ帰ることを余儀なくされたのです。憧れの東京での暮らしはあえなく三年間で幕引きとなりました。同時に、彼との都合四年間の遠距離恋愛の始まりでもありました。後ろ髪を惹かれる思いで熊本に戻った広瀬さんは、熊本赤十字病院に就職されます。

熊本赤十字病院といえば県内でも屈指の病院ですが、当時でも県内では先端の病院であったはずです。しかしながら、広瀬さんが東京で勤めていたのは日本で最先端の病院でした。この二つの病院の医療体制の大きな隔たりを前に広瀬さんは愕然とします。東京では看護に専念できた日々でしたが、熊本では休みを取ることもままならい忙しさに加え、看護以外の事務作業が追い討ちをかけました。(あくまで当時の話です)広瀬さんの中で、カルチャーショックと看護師が医療チームとして認めらないことへのストレス、そして体力的な消耗が、看護師としての希望を次第に失わせていきました。

「自分にとって看護師という職業は一生続けていける仕事なのだろうかという疑問がわいたんですね」。この間、広瀬さんの中で、お父様が40歳で起業されていたこともあって、組織の中で仕事をするよりも、自分で起業したいという思いが芽生えだしました。「漠然とでしたが、私も40までに起業をしたいなと思うようになったんです」と。

そんな鬱屈とした日々の中で、意中の彼が熊本の銀行に就職を果し、戻って来ました。長かった遠距離恋愛が一気に燃え上がり、平成2年2月に結婚。広瀬さんは、ご主人の意向もあって結婚退職の道を選ばれます。その後三人の子宝に恵まれ、専業主婦の生活を過ごされますが、三度目の出産後にご自分の今後の人生に目を向けられるようになった広瀬さんは、簿記とコンピュータの勉強を始められます。

結婚から6年後、広瀬さんは、とある小さな株式会社に勤めることになります。そこで、総務・経理・労務を担当する中、社内の若者たちの多重債務状況とそのかかわりを通して、金銭教育の必要性を強く意識されるようになりました。元看護師としての職業的意識が、心の医療ともいうべきカウンセラーへと変質して芽生えたのがこの時期でした。

「『金銭教育』をするためにお金のプロになりたいと思ったときに知ったのがファイナンシャル・プランナーだったんです」。この資格を取るための勉強の時間を作るために仕事もパートに切り換え、車を使う営業の仕事をするようになられます。「遠距離を走る仕事でしたが、私にとっては車の中でテープを聴きながら勉強できたいい時間でした」と楽しい思い出を話すように語られましたが、夜は子育てが終わって11時頃まで、朝は4時起きという五ヶ月間に及ぶ勉強を続けておられました。

「夜11時頃に寝ることが質の良い睡眠になるというので、それなら4時起きでもいけるかなって思ってやってました」。この成果あって、念願のファイナンシャル・プランナーの資格を取得。次に、自分が伝えたいことをきちんと相手に伝える技術の必要性を感じた広瀬さんは、「NPO法人金融知力普及協会認定インストラクター」養成講座も受講をしました。「自らの活動の中で、セミナーを開催するときに必要となる、効果的に話す方法や、アイコンタクトのとりかた、質問の投げかけ方やシナリオの組み立て方などを学ぶことができました」。目標に向かって一気に邁進する広瀬さんの行動力に脱帽です。

しかし取得直後の活動は思うようには進みませんでした。「金銭教育の活動をしたくても無名だったため、活動の場がありませんでした」。そんな中、初めは、自分がやりたいと思っている方向性と同じ内容について開催しているセミナーやワークショップに手伝いとして参加したり、チラシ配布やDM発送などきっかけを掴むための地道な努力が続きます。

そんな中、九州の金銭教育では草分け的存在の方のセミナーに参加したことがきっかけでその方のサポートをするようになられます。その後、講師を任されるようになり一人で鹿児島や沖縄に飛び回る日々を過ごされます。そして、資格取得から1年半ほど過ぎたころ、初めて訪れたチャンスが、お子さんが通う学校のPTA主催の「金銭教育」のセミナーでした。

そして、2004年12月、念願の自主開催でのワークショップを企画・開催。以降ワークショップを続け、その都度プレスリリース(ニュースリリース)をいろいろなメディアに送ったところ、後にメディアからの取材につながり、新聞に取り上げてもらうなど、広瀬さんの名前と活動が少しずつ認知されるようになりました。9月に投げ込んだDMが半年後のレスポンスに繋がりました。

この雌伏の日々の活動が、厳しい寒さに耐えた桜の蕾が時期を得て力強い花を咲かせるように、広瀬さんのもとへ様々なオファーを舞い込ませました。「市の登録講師となり、県の金融広報委員会からの依頼で金融広報アドバイザーになり、市の総合女性センター、公民館などで講師をさせていただくなど、活動の場が拡がりました」と。

広瀬さんの活動実績を見ると、学校関係のセミナーでの講演が実に多いのですが、ここでの話は次ぎの信念に根ざした内容になっています。

「子供たちが手にするお小遣いはどこから来るのか?それはもちろん、ご両親の収入からです。言いかえればご両親の『稼ぎ』の中からです。この『稼ぐ』ことの意味を問いかけなければいけないと思っているんです。つまり、金銭教育とキャリア教育は車の両輪なんですね」。

現在、広瀬さんの視線は学生から社会人へと広がっています。「より良く働く人のための支援は、結果的に企業収益の向上につながるんです。ストレスを抱えて保健室で過ごしてきた子供たちが、将来社会人になったときにストレスを発散する場がない。そんな場を提供していきたいんですね。企業へのカウンセリングと人材教育のアウトソーシングを目指しています」。

広瀬さんから「EAP」という言葉を聞きました。「Employee Assistance Program」の略で、「従業員のメンタルヘルス対策支援。社員が抱える職場や家族、健康に関する悩みへの相談を受け付ける体制作りのこと。生産性の向上や優秀な人材の離職防止といった効果がある」手法です。

EAPの具体的な活動内容には、(1)社員の啓もう、(2)電話や電子メール、対面によるカウンセリング、(3)部下との接し方やストレス除去法の教育研修、(4)専門医への紹介などがあります。上司が問題意識のない社員を相談に行くように促したり、気軽に社員が相談できる体制作りまで実施する点が特徴。EAPを導入すれば、社員の欠勤や医療費の削減につながります。さらに、社員の悩みを無くし快適に働ける職場作りをすることで、生産性を向上したり、優秀な人材の流出を阻止するといった効果も期待できます。(日経情報ストラテジー2002/10/29)

実際、カウンセリングの資格を持ちながら、この資格を活かせない方々が少なくないといいます。広瀬さんの目標は、県内の企業経営者に、従業員の方々のストレスを解消することで結果的に収益につながるということを理解してもらい、こういったソフトへの投資を活発化させること。そうすることで潜在カウンセラーたちの活躍の場を提供することにもつながるという狙いです。

さらに、広瀬さんの視線には企業の資金調達の支援活動も入っています。「現在、公的機関による助成金をはじめ、経済産業省や中小企業基盤機構などの様々な機関、財団等から出されているもので、実は3,000種類位あるんですね。ただこうした制度について余りにも情報不足です。特に中小企業にとっては返さなくても良い資金である助成金の存在は貴重な財源です。もちろん所定の審査はありますが、内容によっては数千万~億単位の助成金を受けることも可能なんです。私たちはこの助成金獲得への書類作成などのサポートができます」。

三年後の広瀬さんはどうなっているのかをご本人に尋ねてみました。「仕事をとってくるのが経営者の本質だとしたら、私はそうした経営者にはなれないと思います。自分の手や言葉で直接関わって行きたいんです。そういった意味では、三年後も今と同じ。それに加えてコーディネーターをやっているかもしれません。カウンセリングのアウトソーシングを実現したいんです」。

私が広瀬さんを知ったFMKの番組で司会者が広瀬さんに「社会の看護師みたいですね」と言ったことが、「ちょっぴり嬉しかったですね」と話す広瀬さん。冒頭で私は、「看護師であった広瀬さんがファイナンシャル・プランナーに転進するまでの経緯」と書きましたが、広瀬さんにとってそれは「転進」ではなく、「階段を上る」ことだったんだなと思うようになりました。それは、「からだの健康」から「こころの健康」の看護への夢の途中なのだと思うようになりました。

最後に「県知事になれと言われたら何から手をつけたいですか?」と唐突な質問を投げかけてみました。「んー、やりたいことはたくさんありますが・・・。まずは、中学校教育の現場改革ですね。社会につながった教育改革。キャリア教育のできる先生を増やしたいですね。金銭教育、キャリア教育、法教育、食教育、環境教育などは産業界や法曹界、専門家などとの交流が大切です。これまでの教育界の垣根を取っ払って、社会に繋がった教育を実現したいです」と、そのお応えには全く迷いがありませんでした。

週末は阿久根、都城への講演活動に向かうという広瀬さん。今後の更なるご活躍に期待します。そして、蒲島新知事に、広瀬美貴子さんを政策ブレーンとして採用されることをお奨めして、終わります。

<株式会社Fineプロデュースの理念>

Fineな人生 働く人々に、イキイキとした自分らしい仕事人生をプロデュース

Fineな企業 がんばる企業に、人的資源・資金・信用力アップをプロデュース

Fineな社会 働く人と企業のFineで、より良い社会の実現を目指す!

株式会社Fineプロデュース 広瀬 美貴子

〒860-0085 熊本市高平2-25-45日進ビル302号

Tel 096-346-0611 Fax 096-346-0610

E-mail info@fine-produce.co.jp

All Aboutメールマガジン「フォーエル」連載記事「話題のおシゴトに就きたい」

http://forl.allabout.co.jp/L/popularjob/060503/lr04305/

いつかはお会いしたいなと思っていたころ、第17回目のゲスト・西田ミワさんにお話を伺った際、西田さんから尊敬する女性としてご紹介を受けたのがその広瀬さんでした。また、そのときにいただいた「夢を形に・起業家たちの人間力」という本に、前回の江浦誠さんと一緒に執筆陣の一人として登場されていたのが広瀬さんでした。不思議なご縁です。そして、お会いする前にHPや本などでご経歴を拝見してみて、その縦横無尽な活躍ぶりに目を見張ったのでした。

広瀬さんの現在の肩書きは、次のようになっています。「ファイナンシャル・プランナー」、「金融知力普及協会認定インストラクター」、「キャリアカウンセラー(JCDA認定)」、「産業カウンセラー」、「FP協会熊本県支部幹事」、「熊本県金融広報アドバイザー」。掲載記事を読むと、広瀬さんの職業人としてのスタートは看護師となっていました。一見すると全く畑違いのこれらの肩書きがいつ、どんな経緯で移り変わっていったのか、関心が高まったのでした。

広瀬さんの詳しいご経歴、事業の内容についてはリンクを張ったHPやパブリシティなどで後程確認していただくとして、私の興味は、看護師であった広瀬さんがファイナンシャル・プランナーに転進するまでの経緯と、これからどんな方向へ進まれようとしていらっしゃるのかということです。今回、学校での講演やワークショップで連日ご多忙の中の一時間をいただきお話をいただきました。

広瀬さんは高校卒業を前にご両親から県立大学への進学を薦められますが、心中秘かに「東京に行きたい」という思いを募らせていた広瀬さんは、心臓病で長く苦しんだお兄様へとの関わりと、東京にあって全寮制、奨学金支給という魅力もあいまって看護師を志すことに決めます。品川区五反田にある関東逓信病院(現・NTT東日本関東病院)附属高等看護学院への受験を願い出て、ご両親の承諾を得られました。そして、13倍の難関を突破し見事に入学を果されます。

25年前の当時、関東逓信(ていしん)病院は日本で最先端のシステムを導入していて、すでにコンピュータ化もかなり進んでいたそうです。また、授業では講師陣も優秀な先生方に学び、看護も医療チームの一員としての役割を実践で学ばれました。学院卒業後は、看護師として勤務早々ながらも9日間の休暇が与えられ、この休暇を使って海外旅行を経験されたりと、申し分のない社会人としてのスタートでした。折りしも二年後、小学校の同級生だった彼が大学生として上京して来て再会。ここで大人の恋も芽生えます。このときの大学生は、後のご主人です。

しかしながら、この世の春は、咲き誇る桜の花が瞬く間に散りゆくように、そう長くは続きませんでした。お父様が突然倒れられて、熊本へ帰ることを余儀なくされたのです。憧れの東京での暮らしはあえなく三年間で幕引きとなりました。同時に、彼との都合四年間の遠距離恋愛の始まりでもありました。後ろ髪を惹かれる思いで熊本に戻った広瀬さんは、熊本赤十字病院に就職されます。

熊本赤十字病院といえば県内でも屈指の病院ですが、当時でも県内では先端の病院であったはずです。しかしながら、広瀬さんが東京で勤めていたのは日本で最先端の病院でした。この二つの病院の医療体制の大きな隔たりを前に広瀬さんは愕然とします。東京では看護に専念できた日々でしたが、熊本では休みを取ることもままならい忙しさに加え、看護以外の事務作業が追い討ちをかけました。(あくまで当時の話です)広瀬さんの中で、カルチャーショックと看護師が医療チームとして認めらないことへのストレス、そして体力的な消耗が、看護師としての希望を次第に失わせていきました。

「自分にとって看護師という職業は一生続けていける仕事なのだろうかという疑問がわいたんですね」。この間、広瀬さんの中で、お父様が40歳で起業されていたこともあって、組織の中で仕事をするよりも、自分で起業したいという思いが芽生えだしました。「漠然とでしたが、私も40までに起業をしたいなと思うようになったんです」と。

そんな鬱屈とした日々の中で、意中の彼が熊本の銀行に就職を果し、戻って来ました。長かった遠距離恋愛が一気に燃え上がり、平成2年2月に結婚。広瀬さんは、ご主人の意向もあって結婚退職の道を選ばれます。その後三人の子宝に恵まれ、専業主婦の生活を過ごされますが、三度目の出産後にご自分の今後の人生に目を向けられるようになった広瀬さんは、簿記とコンピュータの勉強を始められます。

結婚から6年後、広瀬さんは、とある小さな株式会社に勤めることになります。そこで、総務・経理・労務を担当する中、社内の若者たちの多重債務状況とそのかかわりを通して、金銭教育の必要性を強く意識されるようになりました。元看護師としての職業的意識が、心の医療ともいうべきカウンセラーへと変質して芽生えたのがこの時期でした。

「『金銭教育』をするためにお金のプロになりたいと思ったときに知ったのがファイナンシャル・プランナーだったんです」。この資格を取るための勉強の時間を作るために仕事もパートに切り換え、車を使う営業の仕事をするようになられます。「遠距離を走る仕事でしたが、私にとっては車の中でテープを聴きながら勉強できたいい時間でした」と楽しい思い出を話すように語られましたが、夜は子育てが終わって11時頃まで、朝は4時起きという五ヶ月間に及ぶ勉強を続けておられました。

「夜11時頃に寝ることが質の良い睡眠になるというので、それなら4時起きでもいけるかなって思ってやってました」。この成果あって、念願のファイナンシャル・プランナーの資格を取得。次に、自分が伝えたいことをきちんと相手に伝える技術の必要性を感じた広瀬さんは、「NPO法人金融知力普及協会認定インストラクター」養成講座も受講をしました。「自らの活動の中で、セミナーを開催するときに必要となる、効果的に話す方法や、アイコンタクトのとりかた、質問の投げかけ方やシナリオの組み立て方などを学ぶことができました」。目標に向かって一気に邁進する広瀬さんの行動力に脱帽です。

しかし取得直後の活動は思うようには進みませんでした。「金銭教育の活動をしたくても無名だったため、活動の場がありませんでした」。そんな中、初めは、自分がやりたいと思っている方向性と同じ内容について開催しているセミナーやワークショップに手伝いとして参加したり、チラシ配布やDM発送などきっかけを掴むための地道な努力が続きます。

そんな中、九州の金銭教育では草分け的存在の方のセミナーに参加したことがきっかけでその方のサポートをするようになられます。その後、講師を任されるようになり一人で鹿児島や沖縄に飛び回る日々を過ごされます。そして、資格取得から1年半ほど過ぎたころ、初めて訪れたチャンスが、お子さんが通う学校のPTA主催の「金銭教育」のセミナーでした。

そして、2004年12月、念願の自主開催でのワークショップを企画・開催。以降ワークショップを続け、その都度プレスリリース(ニュースリリース)をいろいろなメディアに送ったところ、後にメディアからの取材につながり、新聞に取り上げてもらうなど、広瀬さんの名前と活動が少しずつ認知されるようになりました。9月に投げ込んだDMが半年後のレスポンスに繋がりました。

この雌伏の日々の活動が、厳しい寒さに耐えた桜の蕾が時期を得て力強い花を咲かせるように、広瀬さんのもとへ様々なオファーを舞い込ませました。「市の登録講師となり、県の金融広報委員会からの依頼で金融広報アドバイザーになり、市の総合女性センター、公民館などで講師をさせていただくなど、活動の場が拡がりました」と。

広瀬さんの活動実績を見ると、学校関係のセミナーでの講演が実に多いのですが、ここでの話は次ぎの信念に根ざした内容になっています。

「子供たちが手にするお小遣いはどこから来るのか?それはもちろん、ご両親の収入からです。言いかえればご両親の『稼ぎ』の中からです。この『稼ぐ』ことの意味を問いかけなければいけないと思っているんです。つまり、金銭教育とキャリア教育は車の両輪なんですね」。

現在、広瀬さんの視線は学生から社会人へと広がっています。「より良く働く人のための支援は、結果的に企業収益の向上につながるんです。ストレスを抱えて保健室で過ごしてきた子供たちが、将来社会人になったときにストレスを発散する場がない。そんな場を提供していきたいんですね。企業へのカウンセリングと人材教育のアウトソーシングを目指しています」。

広瀬さんから「EAP」という言葉を聞きました。「Employee Assistance Program」の略で、「従業員のメンタルヘルス対策支援。社員が抱える職場や家族、健康に関する悩みへの相談を受け付ける体制作りのこと。生産性の向上や優秀な人材の離職防止といった効果がある」手法です。

EAPの具体的な活動内容には、(1)社員の啓もう、(2)電話や電子メール、対面によるカウンセリング、(3)部下との接し方やストレス除去法の教育研修、(4)専門医への紹介などがあります。上司が問題意識のない社員を相談に行くように促したり、気軽に社員が相談できる体制作りまで実施する点が特徴。EAPを導入すれば、社員の欠勤や医療費の削減につながります。さらに、社員の悩みを無くし快適に働ける職場作りをすることで、生産性を向上したり、優秀な人材の流出を阻止するといった効果も期待できます。(日経情報ストラテジー2002/10/29)

実際、カウンセリングの資格を持ちながら、この資格を活かせない方々が少なくないといいます。広瀬さんの目標は、県内の企業経営者に、従業員の方々のストレスを解消することで結果的に収益につながるということを理解してもらい、こういったソフトへの投資を活発化させること。そうすることで潜在カウンセラーたちの活躍の場を提供することにもつながるという狙いです。

さらに、広瀬さんの視線には企業の資金調達の支援活動も入っています。「現在、公的機関による助成金をはじめ、経済産業省や中小企業基盤機構などの様々な機関、財団等から出されているもので、実は3,000種類位あるんですね。ただこうした制度について余りにも情報不足です。特に中小企業にとっては返さなくても良い資金である助成金の存在は貴重な財源です。もちろん所定の審査はありますが、内容によっては数千万~億単位の助成金を受けることも可能なんです。私たちはこの助成金獲得への書類作成などのサポートができます」。

三年後の広瀬さんはどうなっているのかをご本人に尋ねてみました。「仕事をとってくるのが経営者の本質だとしたら、私はそうした経営者にはなれないと思います。自分の手や言葉で直接関わって行きたいんです。そういった意味では、三年後も今と同じ。それに加えてコーディネーターをやっているかもしれません。カウンセリングのアウトソーシングを実現したいんです」。

私が広瀬さんを知ったFMKの番組で司会者が広瀬さんに「社会の看護師みたいですね」と言ったことが、「ちょっぴり嬉しかったですね」と話す広瀬さん。冒頭で私は、「看護師であった広瀬さんがファイナンシャル・プランナーに転進するまでの経緯」と書きましたが、広瀬さんにとってそれは「転進」ではなく、「階段を上る」ことだったんだなと思うようになりました。それは、「からだの健康」から「こころの健康」の看護への夢の途中なのだと思うようになりました。

最後に「県知事になれと言われたら何から手をつけたいですか?」と唐突な質問を投げかけてみました。「んー、やりたいことはたくさんありますが・・・。まずは、中学校教育の現場改革ですね。社会につながった教育改革。キャリア教育のできる先生を増やしたいですね。金銭教育、キャリア教育、法教育、食教育、環境教育などは産業界や法曹界、専門家などとの交流が大切です。これまでの教育界の垣根を取っ払って、社会に繋がった教育を実現したいです」と、そのお応えには全く迷いがありませんでした。

週末は阿久根、都城への講演活動に向かうという広瀬さん。今後の更なるご活躍に期待します。そして、蒲島新知事に、広瀬美貴子さんを政策ブレーンとして採用されることをお奨めして、終わります。

<株式会社Fineプロデュースの理念>

Fineな人生 働く人々に、イキイキとした自分らしい仕事人生をプロデュース

Fineな企業 がんばる企業に、人的資源・資金・信用力アップをプロデュース

Fineな社会 働く人と企業のFineで、より良い社会の実現を目指す!

株式会社Fineプロデュース 広瀬 美貴子

〒860-0085 熊本市高平2-25-45日進ビル302号

Tel 096-346-0611 Fax 096-346-0610

E-mail info@fine-produce.co.jp

All Aboutメールマガジン「フォーエル」連載記事「話題のおシゴトに就きたい」

http://forl.allabout.co.jp/L/popularjob/060503/lr04305/

2008年04月08日

天草に雇用創出を!FP・江浦誠(19)の挑戦

先日、第17回のゲストにお迎えした西田ミワさんからいただいた「夢を形に・起業家たちの人間力」という本を読んでいたら、この本の執筆者のお一人の文章に、「生まれ育ったふるさと天草に雇用創出をする!」という力強いタイトルを見つけました。その文章を読んでみると、サラリーマン時代から独立を夢見ながらも、起業するまでの悶々とした思いとその葛藤を淡々と綴りつつ、故郷・天草に対する思いが溢れていました。

これはもっと話を聞かずにはいられないと、自称「夢追いインタヴュワー」の私はさっそく江浦さんにコンタクトを取って、ご多忙中をぬって時間を割いていただきました。そんな訳で、第19回のゲストはFP江浦事務所のファイナンシャルプランナー・江浦誠さん(47)です。辛島町にあるオフィスでお話を伺いました。外は雨模様でしたが、爽やかに応対していただきました。

江浦さんは、天草町高浜の生まれ。天草西高卒業後、現・学園大に入学されます。学生時代にアルバイトをしていた求人誌発行会社にそのまま就職された後、広告代理店、不動産会社を経て、平成8年に友人が立ち上げた生保代理店に参画されました。この代理店は、保険業法改正を見据えて立ち上げた、全国でも画期的な、30数社取扱の乗合代理店だったそうです。創業から丸3年間、最後の一年は熊本の責任者として勤務された後、別法人で組織された代理店に勤められ、生保代理店業10年を迎えた平成18年7月21日に満を持して独立されました。

江浦さんには学生時代から抱いていた二つの思いがありました。「求人誌の営業ではお客様の経営者と商談することが多いのですが、情熱あるお話しを聞いているうちに自分も経営者になりたいと思ったんです」というおぼろ気ながらの「思い」。そして、「学生時代に帰省したとく、高校時代の後輩がとあるきっかけで縫製会社を起こして立派に地元で雇用貢献をしていたことを知ったんですね。自分もいずれは天草の雇用創出に何らかの貢献をしたいと思っていましたが、彼は既に地に足がついた形で実現していて、これも立派な貢献なんだなと気づいたんです」というなんらかの形での貢献をという「思い」。

とは言え、「いつかは起業したい」、そして、「いつかは天草への雇用創出に貢献したい」という漠然とした思いは、なかなか具体的な活動には至らなかった江浦さんでした。しかし、目の前の仕事をこなしながらもこの間に、テープが伸びるほど聞きまくったという自己啓発テープの一つがありました。それは、竹内日祥という住職の「社長・経営幹部のための特別講話乱世を生き抜くリーダーの条件」。

この収録時間、二時間というテープの中の一節が江浦さんの潜在意識に入り込んでいたのでした。その一節は、「まず、旗を揚げること。旗を揚げることによって、周りに知らしめることが肝要だ」という内容だったそうです。私は不勉強で、この竹内日祥上人なる方を存じ上げませんでしたので、ちっと調べてみました。

竹内日祥上人;1947年、神戸市に生まれる、立正大学仏教学部卒業後、日蓮宗妙見閣寺住職となる。上人の講演は、仏教思想を 現代に即応した表現で、独特な弁舌と明解な切れ味の良い論理に乗せて、さわやかな中にちょっぴり深刻な上人の生きざまをのぞかせて、感動を与えると定評があります。特に上人は経営トップの指導と企業幹部の人材育成に強烈な影響を与え、大変革時代の方向と、戦略の原点を的確に示し、混迷の乱世を勝ち抜く価値観の集団的転換(パラダイム・シフト)を徹底的に解明。年間講演回数は、200回に及び、すべての収益は国際永久平和祈念祭典の資金の一部に充てられています。

その後、生保代理店としての仕事は決して順調とは言えず、江浦さんの起業への思いはその一歩を踏み出すことを躊躇させていました。そんな折、ある先輩からの質問が江浦さんの悶々とする思いに火をつけました。それは、これからの人生においての「60歳からの引き算」です。江浦さんの中で15年もあると思っていたその「時間」は、実質的な稼働時間で言えば、その1/3しかなかったことに気づいたのです。「好きな時に好きなことを好きなだけやる」には今しかないと、このとき江浦さんの起業家としてのエンジンは回転し始めました。

そして運命が動き出しました。先述の「夢を形に・起業家たちの人間力」への執筆依頼の話が本書の編著者である中尾吉宏さんから舞い込んだのです。起業して、ある意味さっぱりした気持ちになっていた江浦さんは、この話を受けてから原稿を苦もなく書き始め、締め切りのかなり前に原稿を仕上げたそうです。一方、他の執筆者の方々が締め切りを過ぎてもなかなか仕上がらない中、中尾さんが来熊されるという機会がありました。そこで江浦さんは原稿では触れなかった天草への思いを語ったそうです。すると中尾さんは、「この前の原稿、没にします」と一言。江浦さんは焦りました。その後、中尾さんから継いで出た言葉は「その話を書きましょうよ」と。

書き直した原稿には「天草で仕事をしよう、天草に雇用を創出しよう、天草を盛り上げよう」という思いが綴られることになりました。そして、そこでこの思いを形にして公然とその旗を揚げることにしました。それが、「天草倶楽部」の設立になりました。記念すべき第一回は今年1月24日に行われました。この第一回には前述の西田ミワさんも途中から出席されていて、そのときの模様を次のように書いておられます。

講師の方も含め、8名でスタートした茶話会では天草の現状…雇用、過疎化、小児科・産婦人科の圧倒的不足高齢化(若者の流出)、シャッター街などの現状報告がありこれらをどう食い止めたらいいのか地域資源は何かなどが話題の中心になりました。(じかに聞くとニュースでは得られない切実さが伝わってきます)

ある参加者は、ママさんのネットワークを強化したとえば、病院・子育て情報をITを活用し共有する活動をすでにはじめておられ、ある参加者は、他の地域での成功事例を紹介され、ある参加者は、「とにかく、なにをどうお手伝いできるかわからないけど、天草の魅力を発信していきたい。」と熱く語っておられました。

西田からは、世の中の傾向や興味深い慣例など事例を紹介。参加者の中には、ユニークなキャラと活動に注目があつまり質問攻めになる一幕もあり、会場は大盛り上がり(笑)厳しい現状のなかでも、良い風が吹きそうな予感がします。これから3ヶ月に1回ほどのスパンで天草倶楽部交流会は実施されるそう。私は熊本市内在住ではありますが、同じ熊本県民ですし、彼等の活動のお手伝いしていきたいと思ってます。(http://tabineko.otemo-yan.net/e65557.html)

江浦さんは、この「天草倶楽部」を立ち上げてみて、わかったことがあるといいます。それは、天草を再生させたいと活動されている方々はたくさんいて、組織されたグループ、コミュニティも決して少なくないということでした。「私は、この倶楽部が先頭に立ってこれらの方々を引っ張りたいという気持ちはさらさらありません。この倶楽部がそれぞれの活動にどう繋がっていけるのか、これからそれを模索していきたいと思っています」と、謙虚に語られました。

また、「この倶楽部を立ち上げて、いろんなところで天草に対する思いを語っていくうちに、聞いて頂く方々の食指に触れるのでしょうか、相手の方も熱く語ってくださる方が多いんですね。先日もお客様との商談の後この話になって、お客様は地元への思いを二時間も語られました。お客様は天草の方ではありませんでしたが、今後もこの倶楽部を応援していただけるということでした」。

江浦さんの当面の雇用創出への活動は、自らが地元の企業を創出するということではなく、まず、この「天草倶楽部」を通じて参加者への知的啓発とビジネス・マッチングの模索にあります。「目下、手弁当での開催だけに、講師陣の方々にはボランティアでお願いせざるを得ません」とのこと。

天草へ熱い思いをお持ちのコンサルタントやご専門の方、あるいは、そんな方をご存知の方は江浦さんへのご紹介をお願いします。第二回目の「天草倶楽部」は今月17日(木)に開催されます。天草にお住まいの方、天草ご出身の方、あるいは天草の発展に力を貸したいという方は、ふるってご参加ください。

<第二回 天草倶楽部」>

場所;天草宝島国際交流会館ポルト

住所;天草市中央新町15-7 旧ニチイ跡

時間;受付開始/13:15、開会/13:30

勉強会/13:35~14:35、交流会/14:40~15:40

会費;ワンコイン500円(飲み物込み)

勉強会講師:田中美智子さん(久留米でご活躍の「営業プロデューサー」)

HP:http://of-tanaka.com/

ファーマーズスタジオ;http://far-s.com/

主催/天草倶楽部

連絡先/096-367-9276

090-4343-7707(江浦誠)

「天草倶楽部コミュ」

http://mixi.jp/view_community.pl?id=2887514

上記の他の江浦さんへのアクセスは下記です。

E-mail;meuraster@gmail.com

URL;http://blog.goo.ne.jp/9sugo/、http://sugo.otemo-yan.net/

これはもっと話を聞かずにはいられないと、自称「夢追いインタヴュワー」の私はさっそく江浦さんにコンタクトを取って、ご多忙中をぬって時間を割いていただきました。そんな訳で、第19回のゲストはFP江浦事務所のファイナンシャルプランナー・江浦誠さん(47)です。辛島町にあるオフィスでお話を伺いました。外は雨模様でしたが、爽やかに応対していただきました。

江浦さんは、天草町高浜の生まれ。天草西高卒業後、現・学園大に入学されます。学生時代にアルバイトをしていた求人誌発行会社にそのまま就職された後、広告代理店、不動産会社を経て、平成8年に友人が立ち上げた生保代理店に参画されました。この代理店は、保険業法改正を見据えて立ち上げた、全国でも画期的な、30数社取扱の乗合代理店だったそうです。創業から丸3年間、最後の一年は熊本の責任者として勤務された後、別法人で組織された代理店に勤められ、生保代理店業10年を迎えた平成18年7月21日に満を持して独立されました。

江浦さんには学生時代から抱いていた二つの思いがありました。「求人誌の営業ではお客様の経営者と商談することが多いのですが、情熱あるお話しを聞いているうちに自分も経営者になりたいと思ったんです」というおぼろ気ながらの「思い」。そして、「学生時代に帰省したとく、高校時代の後輩がとあるきっかけで縫製会社を起こして立派に地元で雇用貢献をしていたことを知ったんですね。自分もいずれは天草の雇用創出に何らかの貢献をしたいと思っていましたが、彼は既に地に足がついた形で実現していて、これも立派な貢献なんだなと気づいたんです」というなんらかの形での貢献をという「思い」。

とは言え、「いつかは起業したい」、そして、「いつかは天草への雇用創出に貢献したい」という漠然とした思いは、なかなか具体的な活動には至らなかった江浦さんでした。しかし、目の前の仕事をこなしながらもこの間に、テープが伸びるほど聞きまくったという自己啓発テープの一つがありました。それは、竹内日祥という住職の「社長・経営幹部のための特別講話乱世を生き抜くリーダーの条件」。

この収録時間、二時間というテープの中の一節が江浦さんの潜在意識に入り込んでいたのでした。その一節は、「まず、旗を揚げること。旗を揚げることによって、周りに知らしめることが肝要だ」という内容だったそうです。私は不勉強で、この竹内日祥上人なる方を存じ上げませんでしたので、ちっと調べてみました。

竹内日祥上人;1947年、神戸市に生まれる、立正大学仏教学部卒業後、日蓮宗妙見閣寺住職となる。上人の講演は、仏教思想を 現代に即応した表現で、独特な弁舌と明解な切れ味の良い論理に乗せて、さわやかな中にちょっぴり深刻な上人の生きざまをのぞかせて、感動を与えると定評があります。特に上人は経営トップの指導と企業幹部の人材育成に強烈な影響を与え、大変革時代の方向と、戦略の原点を的確に示し、混迷の乱世を勝ち抜く価値観の集団的転換(パラダイム・シフト)を徹底的に解明。年間講演回数は、200回に及び、すべての収益は国際永久平和祈念祭典の資金の一部に充てられています。

その後、生保代理店としての仕事は決して順調とは言えず、江浦さんの起業への思いはその一歩を踏み出すことを躊躇させていました。そんな折、ある先輩からの質問が江浦さんの悶々とする思いに火をつけました。それは、これからの人生においての「60歳からの引き算」です。江浦さんの中で15年もあると思っていたその「時間」は、実質的な稼働時間で言えば、その1/3しかなかったことに気づいたのです。「好きな時に好きなことを好きなだけやる」には今しかないと、このとき江浦さんの起業家としてのエンジンは回転し始めました。

そして運命が動き出しました。先述の「夢を形に・起業家たちの人間力」への執筆依頼の話が本書の編著者である中尾吉宏さんから舞い込んだのです。起業して、ある意味さっぱりした気持ちになっていた江浦さんは、この話を受けてから原稿を苦もなく書き始め、締め切りのかなり前に原稿を仕上げたそうです。一方、他の執筆者の方々が締め切りを過ぎてもなかなか仕上がらない中、中尾さんが来熊されるという機会がありました。そこで江浦さんは原稿では触れなかった天草への思いを語ったそうです。すると中尾さんは、「この前の原稿、没にします」と一言。江浦さんは焦りました。その後、中尾さんから継いで出た言葉は「その話を書きましょうよ」と。

書き直した原稿には「天草で仕事をしよう、天草に雇用を創出しよう、天草を盛り上げよう」という思いが綴られることになりました。そして、そこでこの思いを形にして公然とその旗を揚げることにしました。それが、「天草倶楽部」の設立になりました。記念すべき第一回は今年1月24日に行われました。この第一回には前述の西田ミワさんも途中から出席されていて、そのときの模様を次のように書いておられます。

講師の方も含め、8名でスタートした茶話会では天草の現状…雇用、過疎化、小児科・産婦人科の圧倒的不足高齢化(若者の流出)、シャッター街などの現状報告がありこれらをどう食い止めたらいいのか地域資源は何かなどが話題の中心になりました。(じかに聞くとニュースでは得られない切実さが伝わってきます)

ある参加者は、ママさんのネットワークを強化したとえば、病院・子育て情報をITを活用し共有する活動をすでにはじめておられ、ある参加者は、他の地域での成功事例を紹介され、ある参加者は、「とにかく、なにをどうお手伝いできるかわからないけど、天草の魅力を発信していきたい。」と熱く語っておられました。

西田からは、世の中の傾向や興味深い慣例など事例を紹介。参加者の中には、ユニークなキャラと活動に注目があつまり質問攻めになる一幕もあり、会場は大盛り上がり(笑)厳しい現状のなかでも、良い風が吹きそうな予感がします。これから3ヶ月に1回ほどのスパンで天草倶楽部交流会は実施されるそう。私は熊本市内在住ではありますが、同じ熊本県民ですし、彼等の活動のお手伝いしていきたいと思ってます。(http://tabineko.otemo-yan.net/e65557.html)

江浦さんは、この「天草倶楽部」を立ち上げてみて、わかったことがあるといいます。それは、天草を再生させたいと活動されている方々はたくさんいて、組織されたグループ、コミュニティも決して少なくないということでした。「私は、この倶楽部が先頭に立ってこれらの方々を引っ張りたいという気持ちはさらさらありません。この倶楽部がそれぞれの活動にどう繋がっていけるのか、これからそれを模索していきたいと思っています」と、謙虚に語られました。

また、「この倶楽部を立ち上げて、いろんなところで天草に対する思いを語っていくうちに、聞いて頂く方々の食指に触れるのでしょうか、相手の方も熱く語ってくださる方が多いんですね。先日もお客様との商談の後この話になって、お客様は地元への思いを二時間も語られました。お客様は天草の方ではありませんでしたが、今後もこの倶楽部を応援していただけるということでした」。

江浦さんの当面の雇用創出への活動は、自らが地元の企業を創出するということではなく、まず、この「天草倶楽部」を通じて参加者への知的啓発とビジネス・マッチングの模索にあります。「目下、手弁当での開催だけに、講師陣の方々にはボランティアでお願いせざるを得ません」とのこと。

天草へ熱い思いをお持ちのコンサルタントやご専門の方、あるいは、そんな方をご存知の方は江浦さんへのご紹介をお願いします。第二回目の「天草倶楽部」は今月17日(木)に開催されます。天草にお住まいの方、天草ご出身の方、あるいは天草の発展に力を貸したいという方は、ふるってご参加ください。

<第二回 天草倶楽部」>

場所;天草宝島国際交流会館ポルト

住所;天草市中央新町15-7 旧ニチイ跡

時間;受付開始/13:15、開会/13:30

勉強会/13:35~14:35、交流会/14:40~15:40

会費;ワンコイン500円(飲み物込み)

勉強会講師:田中美智子さん(久留米でご活躍の「営業プロデューサー」)

HP:http://of-tanaka.com/

ファーマーズスタジオ;http://far-s.com/

主催/天草倶楽部

連絡先/096-367-9276

090-4343-7707(江浦誠)

「天草倶楽部コミュ」

http://mixi.jp/view_community.pl?id=2887514

上記の他の江浦さんへのアクセスは下記です。

E-mail;meuraster@gmail.com

URL;http://blog.goo.ne.jp/9sugo/、http://sugo.otemo-yan.net/

2008年04月05日

イタリアで認められた、皿に絵を描く料理人・古畑圭一朗

今回は、番外編をお送りします。先日、深夜にふと見たテレビ。鹿児島は大口市出身の古畑圭一朗さんという、イタリアで3年連続でミシュランから星を獲得するシェフのルポでした。その感想を別のブログで書いたところ、今朝、ご本人から次のようなコメントが帰ってきました。

■本人です(笑)

はじめまして、偶然ネットサーフィン中に発見してしまいました古畑です。びっくりしました(笑)ブログに取り上げていただいていて。沢山の方から反響がありましてうれしい限りです。鹿児島では再放送も決定いたしました。4月18日(金)25:05~26:05 KTS 鹿児島テレビです。これからもどうぞよろしく。CIAO!!

古畑さんのこうした気配りが彼の人間性を表していますね。この番組、ご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、見ていないという方に、そのときのブログの記事を転載します。ちなみに、トスカーナは、「イタリア半島の北部に位置し、シエナ、ピサ、フィレンツェなど魅力的な古都が数多く存在する。ユネスコ世界遺産の数も多い。農業が大変に盛んで、ワイン、オリーブ、小麦などを生産している。特にワインはキャンティやスーペル・トスカーナといった名品を生産する、世界屈指の名醸地」だそうです。

昨日(3/30)、九州ドキュメンタリーとして放映されている番組で昨年12月2日に放映された、KTS制作の「Buon Buon Buon」~皿に絵を描く料理人・古畑(こばた)圭一朗~の再放送を見ました。古畑任三郎ではありませんよ。イタリア・トスカーナにある「IL PATRIARCA」でシェフをまかされて、3年連続店の星を維持し続けている鹿児島出身の古畑圭一朗さんです。番組HPでは次のように紹介されています。

日本人の食生活にすっかり定着したイタリア料理。そのイタリア料理を学ぼうと、日本から毎年2000人以上の見習いコックがイタリアを訪れるという。しかし、そのほとんどは半年から2年ほどの短期で日本に帰ってしまう。「イタリアで修行」、その経歴は日本では大きな武器になるからだ。そんな中、あえてイタリアに残り勝負を挑み続ける日本人シェフがいる。その男の名は、古畑圭一朗(35)。鹿児島県大口市の出身。もともとはコンピューター業界のシステムエンジニア。ふとしたことがきっかけで料理の世界に飛び込んだユニークな経歴の持ち主だ。

古畑がつくる料理は、まさに芸術品。それが高く評価され、3年連続でミシュランから星を獲得。古畑がシェフをつとめるレストランは、イタリア・トスカーナ地方のとある田舎町にある。その地位は古畑が「技術・知識・人間性」すべてにおいてパーフェクトだと語るイタリア人シェフ、サルバトーレ氏から認められ、譲り受けたものだ。その時にサルバトーレ氏が残してくれた言葉が「皿に絵を描け」。そして、古畑の夢は、いつの日か恩師サルバトーレ氏を越えること…。

大口市といえば鹿児島でも熊本県人吉市などや宮崎県えびの市との県境で、鹿児島市内から車で2時間ほどの位置にあります。私は前職時代、多いときには月に一度は行っていたところですが、仕事で自治体に行く程度ですから観光はしたことがありません。そう言えば吉田拓郎さんはここで生まれたのではなかったでしょうか?

古畑さんの凄いところは、後述のプロフィールにあるように、料理の世界に入ったのが22才からで、渡伊後5年で一流シェフになったことでしょう。料理の世界、特に日本では一流と呼ばれるまでには数十年かかるものと思っていたので、このキャリアには驚きです。ちなみにこの写真は、「アンコウとファアグラの詰め物、サフランソース。アンコウを一晩マリネして臭みを抜き、鴨のフォアグラをスティック状に刺し、豚の網油で巻き焼き・蒸し揚げる。サフランソースと茹でた野菜を共に」(古畑さんHP)ですが、番組でも紹介されていました。

さらに、この一枚はスイカの彫刻。見事です。古畑さんは、イタリアでミケランジェロなどの彫刻に魅せられたといいます。料理は味に加え、目、香り、食感で楽しませる総合芸術と言ってもいいわけですから、師匠の「皿に絵を描け」という言葉をしっかり受け継いで、自分の表現手段としての料理に結実させているのですね。番組では大口市に帰省した古畑さんがイベントで氷の彫刻を彫っていたところも紹介されていました。

KEIICHIRO (プロフィール);1973年 鹿児島生まれ。鹿児島某専門学校卒業後、SEとして上京するが、ふとしたきっかけから大手町のイタリアレストランへ入店。3年後、渡伊。98年秋より、ローマのレストランで修行を始める。半年後トスカーナ州のレストランへ。のち、モリーゼ州、ウンブリア州などのレストランで働き、99年秋、現在の「IL PATRIARCA」へ入店。各担当をうけもち02年にセコンドシェフへ昇格。03年、「IL PATRIARCA」はミシェランから星を獲得。05年よりシェフを任されている。

http://happytown.orahoo.com/sasuraichef/

■本人です(笑)

はじめまして、偶然ネットサーフィン中に発見してしまいました古畑です。びっくりしました(笑)ブログに取り上げていただいていて。沢山の方から反響がありましてうれしい限りです。鹿児島では再放送も決定いたしました。4月18日(金)25:05~26:05 KTS 鹿児島テレビです。これからもどうぞよろしく。CIAO!!

古畑さんのこうした気配りが彼の人間性を表していますね。この番組、ご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、見ていないという方に、そのときのブログの記事を転載します。ちなみに、トスカーナは、「イタリア半島の北部に位置し、シエナ、ピサ、フィレンツェなど魅力的な古都が数多く存在する。ユネスコ世界遺産の数も多い。農業が大変に盛んで、ワイン、オリーブ、小麦などを生産している。特にワインはキャンティやスーペル・トスカーナといった名品を生産する、世界屈指の名醸地」だそうです。

昨日(3/30)、九州ドキュメンタリーとして放映されている番組で昨年12月2日に放映された、KTS制作の「Buon Buon Buon」~皿に絵を描く料理人・古畑(こばた)圭一朗~の再放送を見ました。古畑任三郎ではありませんよ。イタリア・トスカーナにある「IL PATRIARCA」でシェフをまかされて、3年連続店の星を維持し続けている鹿児島出身の古畑圭一朗さんです。番組HPでは次のように紹介されています。

日本人の食生活にすっかり定着したイタリア料理。そのイタリア料理を学ぼうと、日本から毎年2000人以上の見習いコックがイタリアを訪れるという。しかし、そのほとんどは半年から2年ほどの短期で日本に帰ってしまう。「イタリアで修行」、その経歴は日本では大きな武器になるからだ。そんな中、あえてイタリアに残り勝負を挑み続ける日本人シェフがいる。その男の名は、古畑圭一朗(35)。鹿児島県大口市の出身。もともとはコンピューター業界のシステムエンジニア。ふとしたことがきっかけで料理の世界に飛び込んだユニークな経歴の持ち主だ。

古畑がつくる料理は、まさに芸術品。それが高く評価され、3年連続でミシュランから星を獲得。古畑がシェフをつとめるレストランは、イタリア・トスカーナ地方のとある田舎町にある。その地位は古畑が「技術・知識・人間性」すべてにおいてパーフェクトだと語るイタリア人シェフ、サルバトーレ氏から認められ、譲り受けたものだ。その時にサルバトーレ氏が残してくれた言葉が「皿に絵を描け」。そして、古畑の夢は、いつの日か恩師サルバトーレ氏を越えること…。

大口市といえば鹿児島でも熊本県人吉市などや宮崎県えびの市との県境で、鹿児島市内から車で2時間ほどの位置にあります。私は前職時代、多いときには月に一度は行っていたところですが、仕事で自治体に行く程度ですから観光はしたことがありません。そう言えば吉田拓郎さんはここで生まれたのではなかったでしょうか?

古畑さんの凄いところは、後述のプロフィールにあるように、料理の世界に入ったのが22才からで、渡伊後5年で一流シェフになったことでしょう。料理の世界、特に日本では一流と呼ばれるまでには数十年かかるものと思っていたので、このキャリアには驚きです。ちなみにこの写真は、「アンコウとファアグラの詰め物、サフランソース。アンコウを一晩マリネして臭みを抜き、鴨のフォアグラをスティック状に刺し、豚の網油で巻き焼き・蒸し揚げる。サフランソースと茹でた野菜を共に」(古畑さんHP)ですが、番組でも紹介されていました。

さらに、この一枚はスイカの彫刻。見事です。古畑さんは、イタリアでミケランジェロなどの彫刻に魅せられたといいます。料理は味に加え、目、香り、食感で楽しませる総合芸術と言ってもいいわけですから、師匠の「皿に絵を描け」という言葉をしっかり受け継いで、自分の表現手段としての料理に結実させているのですね。番組では大口市に帰省した古畑さんがイベントで氷の彫刻を彫っていたところも紹介されていました。

KEIICHIRO (プロフィール);1973年 鹿児島生まれ。鹿児島某専門学校卒業後、SEとして上京するが、ふとしたきっかけから大手町のイタリアレストランへ入店。3年後、渡伊。98年秋より、ローマのレストランで修行を始める。半年後トスカーナ州のレストランへ。のち、モリーゼ州、ウンブリア州などのレストランで働き、99年秋、現在の「IL PATRIARCA」へ入店。各担当をうけもち02年にセコンドシェフへ昇格。03年、「IL PATRIARCA」はミシェランから星を獲得。05年よりシェフを任されている。

http://happytown.orahoo.com/sasuraichef/

2008年03月31日

世界を目指す熊本在住の若き画家・遠藤徳人(18)

第18回目のゲストにお迎えしたのは、第四回目のゲスト・黒田恵子さんがご自分のギャラリー「ADO」での個展開催などで支援する画家・遠藤徳人(とくひと)さん(24)です。遠藤さんと最初にお会いしたのは2月1日、黒田さんのギャラリーでした。1月22日に最初に「ADO」にお邪魔した際、二階にあるギャラリーで遠藤さんの絵をはじめて見ました。そこに飾られた墨絵調の昇り龍、原色をふんだんに使った龍、抽象的なPOPアートなどなど様々なタッチが印象的でした。

遠藤さんはこの3月、黒田さんのご紹介で取材させていただいた第七回目の渡辺真希子さん、第八回目に登場いただいた「人間建築探検處」の代表であり、建築家の長野聖二さんが代表を務められる「河原町文化開発研究所」のある河原町商店街の住人となりました。今回は、このブログとのカテゴリーとはちっとはずれますが、そんな訳で黒田さんのギャラリーでのインタヴューをお送りします。

遠藤さんに初めてお会いしたとき、彼の分厚いポートフォリオ(作品集)を見せてもらいました。そこにも実に多彩なタッチの絵が並んでいて、その一連の絵に興味を持ちつつ、そんな絵を描く彼自身についても興味がわいたのでした。その中で一際印象的だったのが「ミスターCLOUD」というキャラクターでした。

絵を描き始めた当初、彼の頭の中にこのキャラが突然現われたそうで、何枚もの絵が描かれていました。今回は残念ながらこの「ミスターCLOUD」を紹介できませんが、遠藤さんによると「このキャラは絵に対するモヤモヤした気持ちの表れだったような気がするんです。ですから最近はほとんどこのキャラ自体を描くことはありません」ということでした。しかし、最近は別の角度で自分を見つめ直すことが多いと語る遠藤さん。絵に集中し、自分の世界を描き出す「自分」と社会人としての「自分」の存在。その自分の中のバランスをどう取っていくか?それが今の彼の課題だと。

絵画という方法で自分を表現しようとするアーティストにあれこれ言葉で語ってもらうということに果たしてどれだけ意味があるのか?今回はここに自分なりに疑問を持ちながらインタヴューに臨みました。そんな思いでいた私は、黒田さんにまず、これから遠藤さんに何を望みますかと尋ねてみました。「絵で人の心を動かせないうちは、人として当たり前のコミュニケーションが取れることが大事なことだと思います。遠藤君がそうだということでありませんが、自分の作品を人にきちんと語れる画家になってほしいと思います」と、私の疑問を知ったかのようなコメントをされました。そう言えば岡本太郎さんや日比野克彦さんでさえ実に饒舌に語っているではありませんか。少し気が楽になった私のインタヴューが始まりました。

遠藤さんは開新高校出身。幼い頃から漫画家に憧れて絵を描いてきた彼は、熊本デザイン専門学校に通ううちに画家の道を進むことを選んだといいます。私の年代になると開新高校と言われてもピンときませんが、前身は熊本第一工業高等学校。更に遡ると、熊本鉄道高等学校、明治37年の東亜鉄道学院に行き着くんですね。平成16年に男女共学になっていますから、創立から丸100年間男子校としての歴史を歩んできています。話が逸れました。

絵描きの道を選ぶと言っても、プロとしての画家は当然ながら棘の道。遠藤さんは一時期、就職することも考えたそうですが、就職を決めた途端に大病に遭ったり、再び絵描きを諦めかけたときに知人から個展を開かないかという誘いがあったりと、彼が絵を諦めようとする度に運命が遠藤さんに画業を捨てさせなかった経緯がありました。

絵を描きつつ遠藤さんはずっと「自分らしくある」ことについて思い悩んでいたといいます。人と同じ考え、行動をとることに対する閉塞感がありました。この問題に自分なりの決着をつけられたのが、昨年訪れたアメリカで、そこに暮す人々の日常を知ってからだったそうです。シカゴ、コロンバスを友人とホームステイをしながらの二週間の旅で、現地の人々が自由に自己を主張しながら生きる姿を目の当たりにして「あぁ、こうやって自分らしく生きていいんだ」と自信を持ったそうです。

そんな遠藤さんが絵を描くときに常に考えていることは、ある二つの価値観をどうやったら一つに融合できるかということだそうです。たとえばそれは母親の価値観と父親の価値観。双方共にその価値観を理解できる。そこでこの二つの価値観を掘り下げていく事によってその源泉的な価値観、1+1が別の新たな「1」になるという価値観を導くために思索すること。別の言い方をすれば、卵子と精子が一つになって新しい生命となるというプロセスと結果をどう表現するか。そこに彼のアーティスティックな営みがあります。

遠藤さんは最近この河原町にアトリエを持ちました。「これからは気が狂うほど描きたい」と熱く語ります。このアトリエで6月1日から二週間にわたって開かれるギャラリーADOでの個展に向けて、作品を作り上げていく予定です。魂を込められた作品だけをここで展示したいと語ってくれました。その個展ではライブ・ペイントも披露する予定です。

先日もクラブでライブ・ペイントを行ったそうです。クラブの音楽のテーマが「男が女を口説く」というものだったので、彼の得意とする陰影技法でこのテーマを受けて抽象的な人物を描いたそうですが、「今年一番の自信作っすよ」とご機嫌でした。この絵はまだ会場に残してあって、この日は見ることができませんでしたが、6月の個展には登場するはずです。

遠藤さんに目下のライバルは誰ですか?と尋ねてみました。「art horymen、ado(渡辺真希子)さん、eichiさんには少なくとも負けたくありません。でも、熊本の画家たちの中でも、この河原町に集るアーティストたちのレベルは高いっすよ。マジッ、ヤバイッス」。訳してもらうと、ここに集まるアーティストたちは、趣味や癒しで絵を描いているのではなく、哲学をもって絵を描いている人が多い、ということでした。

最後に黒田さんに遠藤さんの絵について語ってもらいました。「タッチがどうとか、色彩がどうかということではなく、彼の絵に、とにかく『勢い』を感じたんです。彼にはまず絵を通して、たった一人でもいいからその人の心を動かすことができる絵描きになってほしいですね。自分の中で悶々としたものがあれば、その息吹を一枚の絵に入れ込んでほしい。自分のフィルターを通して蒸留水のように浄化した思いを描いてほしいと思っています」と、熱い叱咤激励でした。

遠藤徳人さんへのアクセス;

TEL;080-5214-0740

Emai;art-style.89wrangler@ezweb.ne.jp、cluodtoku@yahoo.co.jp

<遠藤徳人個展>

日時;2008年6月1日~14日

場所;「GALLERY ADO」;熊本市河原町2

TEL;096-352-1930(OPEN;11:00~20:00)

http://www.just.st/303750

遠藤さんはこの3月、黒田さんのご紹介で取材させていただいた第七回目の渡辺真希子さん、第八回目に登場いただいた「人間建築探検處」の代表であり、建築家の長野聖二さんが代表を務められる「河原町文化開発研究所」のある河原町商店街の住人となりました。今回は、このブログとのカテゴリーとはちっとはずれますが、そんな訳で黒田さんのギャラリーでのインタヴューをお送りします。

遠藤さんに初めてお会いしたとき、彼の分厚いポートフォリオ(作品集)を見せてもらいました。そこにも実に多彩なタッチの絵が並んでいて、その一連の絵に興味を持ちつつ、そんな絵を描く彼自身についても興味がわいたのでした。その中で一際印象的だったのが「ミスターCLOUD」というキャラクターでした。

絵を描き始めた当初、彼の頭の中にこのキャラが突然現われたそうで、何枚もの絵が描かれていました。今回は残念ながらこの「ミスターCLOUD」を紹介できませんが、遠藤さんによると「このキャラは絵に対するモヤモヤした気持ちの表れだったような気がするんです。ですから最近はほとんどこのキャラ自体を描くことはありません」ということでした。しかし、最近は別の角度で自分を見つめ直すことが多いと語る遠藤さん。絵に集中し、自分の世界を描き出す「自分」と社会人としての「自分」の存在。その自分の中のバランスをどう取っていくか?それが今の彼の課題だと。

絵画という方法で自分を表現しようとするアーティストにあれこれ言葉で語ってもらうということに果たしてどれだけ意味があるのか?今回はここに自分なりに疑問を持ちながらインタヴューに臨みました。そんな思いでいた私は、黒田さんにまず、これから遠藤さんに何を望みますかと尋ねてみました。「絵で人の心を動かせないうちは、人として当たり前のコミュニケーションが取れることが大事なことだと思います。遠藤君がそうだということでありませんが、自分の作品を人にきちんと語れる画家になってほしいと思います」と、私の疑問を知ったかのようなコメントをされました。そう言えば岡本太郎さんや日比野克彦さんでさえ実に饒舌に語っているではありませんか。少し気が楽になった私のインタヴューが始まりました。

遠藤さんは開新高校出身。幼い頃から漫画家に憧れて絵を描いてきた彼は、熊本デザイン専門学校に通ううちに画家の道を進むことを選んだといいます。私の年代になると開新高校と言われてもピンときませんが、前身は熊本第一工業高等学校。更に遡ると、熊本鉄道高等学校、明治37年の東亜鉄道学院に行き着くんですね。平成16年に男女共学になっていますから、創立から丸100年間男子校としての歴史を歩んできています。話が逸れました。

絵描きの道を選ぶと言っても、プロとしての画家は当然ながら棘の道。遠藤さんは一時期、就職することも考えたそうですが、就職を決めた途端に大病に遭ったり、再び絵描きを諦めかけたときに知人から個展を開かないかという誘いがあったりと、彼が絵を諦めようとする度に運命が遠藤さんに画業を捨てさせなかった経緯がありました。

絵を描きつつ遠藤さんはずっと「自分らしくある」ことについて思い悩んでいたといいます。人と同じ考え、行動をとることに対する閉塞感がありました。この問題に自分なりの決着をつけられたのが、昨年訪れたアメリカで、そこに暮す人々の日常を知ってからだったそうです。シカゴ、コロンバスを友人とホームステイをしながらの二週間の旅で、現地の人々が自由に自己を主張しながら生きる姿を目の当たりにして「あぁ、こうやって自分らしく生きていいんだ」と自信を持ったそうです。

そんな遠藤さんが絵を描くときに常に考えていることは、ある二つの価値観をどうやったら一つに融合できるかということだそうです。たとえばそれは母親の価値観と父親の価値観。双方共にその価値観を理解できる。そこでこの二つの価値観を掘り下げていく事によってその源泉的な価値観、1+1が別の新たな「1」になるという価値観を導くために思索すること。別の言い方をすれば、卵子と精子が一つになって新しい生命となるというプロセスと結果をどう表現するか。そこに彼のアーティスティックな営みがあります。

遠藤さんは最近この河原町にアトリエを持ちました。「これからは気が狂うほど描きたい」と熱く語ります。このアトリエで6月1日から二週間にわたって開かれるギャラリーADOでの個展に向けて、作品を作り上げていく予定です。魂を込められた作品だけをここで展示したいと語ってくれました。その個展ではライブ・ペイントも披露する予定です。

先日もクラブでライブ・ペイントを行ったそうです。クラブの音楽のテーマが「男が女を口説く」というものだったので、彼の得意とする陰影技法でこのテーマを受けて抽象的な人物を描いたそうですが、「今年一番の自信作っすよ」とご機嫌でした。この絵はまだ会場に残してあって、この日は見ることができませんでしたが、6月の個展には登場するはずです。

遠藤さんに目下のライバルは誰ですか?と尋ねてみました。「art horymen、ado(渡辺真希子)さん、eichiさんには少なくとも負けたくありません。でも、熊本の画家たちの中でも、この河原町に集るアーティストたちのレベルは高いっすよ。マジッ、ヤバイッス」。訳してもらうと、ここに集まるアーティストたちは、趣味や癒しで絵を描いているのではなく、哲学をもって絵を描いている人が多い、ということでした。

最後に黒田さんに遠藤さんの絵について語ってもらいました。「タッチがどうとか、色彩がどうかということではなく、彼の絵に、とにかく『勢い』を感じたんです。彼にはまず絵を通して、たった一人でもいいからその人の心を動かすことができる絵描きになってほしいですね。自分の中で悶々としたものがあれば、その息吹を一枚の絵に入れ込んでほしい。自分のフィルターを通して蒸留水のように浄化した思いを描いてほしいと思っています」と、熱い叱咤激励でした。

遠藤徳人さんへのアクセス;

TEL;080-5214-0740

Emai;art-style.89wrangler@ezweb.ne.jp、cluodtoku@yahoo.co.jp

<遠藤徳人個展>

日時;2008年6月1日~14日

場所;「GALLERY ADO」;熊本市河原町2

TEL;096-352-1930(OPEN;11:00~20:00)

http://www.just.st/303750

2008年03月18日

実と虚の空間を回遊するドルフィンワークス・西田ミワ(17)

全国商工会議所女性会連合会が、平成14年に創設した「女性起業家大賞」という顕彰があります。同賞は、「創業・経営革新に果敢に取り組んでいる女性起業家を顕彰し応援することにより、産業界の男女共同参画社会の実現を推進し、わが国経済の発展に資することを目的とするもの」だそうです。この顕彰は、各地の商工会から推薦された応募企業から選出されるようです。この熊本商工会議所女性会が推薦する賞として「輝女(テルージョ)」があります。

昨年、その「輝女(テルージョ)」に輝いたお一人にドルフィンワークス代表の西田ミワさんがいらっしゃいました。他に三人の女性経営者がいらっしゃいますが、事業面から個人的に関心があった西田さんにインタヴュー依頼をさせていただき、今回お話をうかがいました。という訳で第17回目のゲストは、「コンテンツディレクター/プランナー」、「財団法人生涯学習開発財団認定コーチ」として活躍されている西田ミワさんです。

実は今回のインタヴューを終えて、ちょっと困りました。西田さんにはいろんなメディアからの取材が多く、私があえてここで書くことはないんじゃないかと思うほどだったからです。しかも、取材後、この記事を書くにあたって西田さんからいただいた資料を読みながら何気なくHPをチェックするといきなり、「エントワークリンケージ 後藤愼一様よりネット取材いただくことになりました。どんな視点で取り上げてくださるのか楽しみです^^のちほどご報告いたします」と書かれているではありませんか。暗黙のプレッシャーです。

とは言え、お忙しい中でせっかく頂いた時間ですので、西田さんご自身、今後の事業についてうかがったことを私なりの解釈で皆さんにお伝えしたいと思います。第一稿を西田さんにメールで送ったところ、前述の「暗黙のプレッシャー」について、西田さんから「脳化学的に申しますと、この『ピュアプレッシャー』は”さらなる向上と幸福感を誘発するドーパミンを大量放出”するそうで…」という励ましをいただきました。それでは本題に入ります。

2001年7月の創業以来、なぜ西田さんがこれほど注目を浴びておられるのか?私の西田さんに対する興味はこの点にありました。取材を終えてその答えが理解できたように思います。実は、西田さんに数多くのメディアから取材依頼が寄せられるようになったのは、起業から半年間、売上ゼロという苦境に喘いだ西田さんが、そこから脱するために暗中模索の中でたどり着いて実行した「顔を売る」という行動の賜物だったことがわかりました。

「私と同じように起業した人、起業を目指している人、様々な異業種、同業種の交流会に顔を出し、団体のリーダーやお世話係も積極的に引き受けました」(商工ひのくに)と西田さんは語っています。もちろん西田さんが手がけられようとした事業そのものにメディアが関心を示さなければ、いくら顔を売っても連鎖はしませんね。しかし、事業そのものがどんなにインパクトのあるものでも、それが確実に歩を進めていなければメディアはフォローしてくれません。

西田さんの何がメディアの関心を呼んだのかをもう少し掘り下げてみようと、まず、西田さんがどのようにして起業するに至ったか、そして、西田ミワという女性がどういう方なのかを知るために、起業前のことについて振り返っていただきました。

高校を卒業した西田さんは、ご実家でアパート経営されていることもあって、建築に興味を抱きながら、とあるゼネコンに入社されます。そして、不動産販売に携わる中で宅建主任の資格を取得され、建築業界、不動産業界でのキャリアを積んでいかれました。この辺までの西田さんは業界では一般に見受けられるOLの一人でした。

仕事にも慣れた頃から、西田さんの中で「私自身、果たして世の中でどのくらい通用するのだろう?」という単純明快な疑問がわいてきました。さらにそれが「そもそも、自分とはいったい何者なのか?」という命題に突き当たっていきます。西田さんは23歳のとき、突然思い立って「自分探しの旅」のためにアメリカに旅立ちました。宿だけを確保しながらの、2週間にわたるアメリカの旅です。しかし結局、アメリカでは何も見つけることはできませんでした。

その後熊本に戻った西田さんは、ハウスメーカーで建売住宅の営業職をはじめに様々な仕事を経験されます。数えるとそれは20種類以上にも及ぶといいます。ときには二足・三足のわらじを履いたこともあるそうです。とにかく自分にあった仕事に出会うために「OL時代は原因を外に見つけるのが得意で、気に入らなければ即転職」という「ジョブ・サーフィン」とも言える状況でした。西田さんの「自分探し」はまだ続いていました。

そこへ運命は、西田さんが求める「ほんとの自分」ではなく、「一生のパートナー」を巡り会わせることにしました。この運命の波に乗って28歳で結婚され、翌年ご長女を出産されます。一見順調な新婚生活でした。ところが、家庭に納まった西田さんは社会的な接点を失ったような気持ちから、一時、育児ノイローゼ状態に陥ってしまいます。

この閉塞感の捌け口として西田さんは、当時立ち上がったばかりのメールマガジンに思いのたけをぶつけ始めました。今から10年位前のことですから、今ほどインターネットは盛んではありませんでしたが、このメルマガがなんと1,400名の読者の共感を呼んだのでした。今の西田さんの仕事の出発点はここから生まれたのでした。

以来、西田さんは家庭に加えて「自分の仮の居場所」を見つけて、まずはネット社会を泳ぎまわることになります。ネットサーフィンをしながら、現在の環境の中で再就職の道が固く閉ざされていることもひしひしと感じていました。一方で、メルマガの読者にはいろんな人がいて、彼らから情報提供を受けたり、相談に応えたりする中で、今目の前にあるパソコンとインターネットでなんらかのサービス提供ができるのではないかと考え、西田さんはWEBデザーナーとして独り立ちすることを決意します。

そして、起業。しかし前述のように半年間は全く仕事が入ってきません。西田さんはそんな起業後の苦しみの中からもうひとつ「居場所」について思い至ります。「一人でやってみて初めて、自分にはこれまで会社という後ろ盾があったことが自覚できたんです。そして、そのありがたさに気づいたんです」と。実社会の海は西田さんにとって、ネット社会ほど自由な回遊空間ではありませんでしたが、冒頭の積極的な人脈づくりが少しずつ実っていきました。

「Webデザイナーとして開業はしましたが、何しろ独学ですから、当初はお客様にご協力いただきながら必死で制作していました。そして、やればやるほどその都度、自分に欠けているものがわかってくるんですね。その発見が喜びだったんです。確かに苦労はしましたが、お客様が喜ぶ顔が見たいという気持ちの方が勝っていたと思います」と、西田さんはその当時の思いを語ります。

これまでずっと探していた「自分」が直接的にではなく、結婚、出産、育児というプロセスを経てようやく西田さんの目の前に現われたのです。前述の「やればやるほどその都度、自分に欠けているものがわかってくるんですね。その発見が喜びだったんです」と語る西田さんの言葉とあわせてみると、結局、探している「自分」は、もともと西田さんの中にあったことがわかります。そして「仮の自分の居場所」が「ほんとの自分の居場所」へと変わっていくのです。

西田さんのこんな「自分探し」の話を聞きながら、私は、あるブログの読者同士である武闘派銀行マン「のんた」さんのブログ「潰してたまるか!お前の会社」の次のような記事のことを思い出していました。(http://ameblo.jp/k-hotline/entry-10080027975.html)

自分の取り得や才能を、最も簡単に見つけられる方法があります。それは、起業することです。逆に言えば、起業しない限り、あなたの本当の才能を見つけ出すことは出来ません。すでに起業して苦労した人は分かると思いますが、人というものは、一人ぼっちになって初めて、自分自身の力量が分かります。「自分に何が出来るのか」ということを客観視できます。

会社にいる限りは、基本的に温室育ちであることに大差ありません。そんな環境で、いくら自分に何が出来るかを考えてみたところで、客観視することなど不可能です。資格を持っているから大丈夫だろう、営業が得意だから大丈夫だろうという甘い考えは、起業したとたんに吹き飛んでしまいます。そして、最終的には、「自分は何のために生まれてきたのか」ということが分かります。そこから先は、また自分で決めるのです。

私自身がそうであったように、起業して自分が得意だと思っていたことに力を注いだ結果、「こんなはずじゃなかった」と感じることなど日常茶飯事です。好きだと思って始めたのに、実は好きではなかったということがあってもいいのです。そうやって、少しずつ自分を分かっていくことが、起業する喜びでもあるのです。あなたが現在いるところは、世界で一番いいところでもなければ、悪いところでもありません。今がベストだと思っても、外に出るともっといいところがあったという発見をし、世間の広さを知って喜びを知るのです。

自分の取り得を知ってから起業するのではありません。起業することで、自分の取り得を見つけることができるのです。

今の西田さんの本業は、「DOLPHIN WORKS」における、インターネットコンテンツの企画・制作、ブログ・メルマガの執筆代行、そして昨年立ち上げた「STAND UP」における次世代リーダーのための起業家育成活動、ワークショップ等企画運営、加えて共同出版にまでと多岐に及んでいます。更に4月1日からは「STAND UP」の弟分的団体、社会起業家とフリーランスのための情報発信局「SOHOフォレスト」を稼働されるそうです。これは、熊本県を拠点に活動するフリーランサー、社会起業家、個人事業主のシンクタンクとしての位置づけで、交流の場、ビジネスマッチングの場としての受け皿になるようです。

「高度なコミュニケーション能力と、地域やネットワークの媒介としての役目を担う会社でありたい」という願いをこめたという「DOLPHIN WORKS(ドルフィンワークス)」。この屋号は更に、「ボスを目ざすサメとリーダーを目ざすイルカ―上司・同僚・部下から評価されるイルカ型ビジネスのすすめ」(単行本))という本に書かれた次ぎの内容にインスパイアされたものでもあるそうです。

社会で働く人は、男女問わず、サメ(海の殺し屋)、グッピー(自己中心主義者)、イルカ(高い知性を持って、和を大切にする人)に分けられる。それぞれどのようにつきあえばよいか、アメリカのビジネスで成功している女性200人のインタビューを基に構成されたハウツーブック。//内容(「BOOK」データベースより)

そして、女性鉱山労働者になったシングルマザーが、男性社会の中で耐え難いセクシャル・ハラスメントを受け、立ち上がるまでを実話に基づいて描いたシャーリーズ・セロン主演の「スタンド・アップ」からインスピレーションを得たという「STAND UP」。西田さんは「この受け皿を『スター誕生』」に場にしたいんです」と語ってくれました。

最後に今後の活動についておうかがいしました。「私って、思ったことと今やっていることの間にギャップがあったりします。それはいろんなニーズや状況によって、そのときの最もよい形がケース・バイ・ケースで違ってくるからで、私の中ではごく自然な流れで方向転換しています」と笑いながら語る西田さんには何か一筋ピンとしたものが通っていることを感じさせる目の輝きがあります。

第一稿のメールへの西田さんの返信に次のようなメッセージがありました。

もう一つ、私が目指す、社会的なミッションがあります。現代社会においては、従来の社会が「リアル地球」と称するならば、インターネット上では「バーチャル地球」が存在しており、2つの地球が互いに干渉したり、シンクロしあって、現在のような社会が形成されています。(googleなどの影響で加速していますね)

「情報格差」という言葉がありますが、私の解釈では、格差とは、その2つの地球を上手に住み分けできるかできないかの違いによって起こるもの。インフラ面では、日本においては、ほぼ平等に権利を手に入れているのですが、必ず加速していく社会の波に乗れない人も出てくる。私は、その受け皿が絶対的に必要だと思っています。

ドルフィンワークスは、その、リアルとバーチャルをつなぐ潤滑油のような役目と、希薄になりつつある”心”と心の闇に焦点をあて、人と人、ネットワークをつなぐ潤滑油になりたいと思っています。SOHOフォレストも、スタンドアップも、その通過点での試みです。

西田さんのこれまでの話を聞いていると、一人の女性が「顔のない」ネット社会の海に飛び出し、そこでコミュニケーションの必要性を学び、そのことによって「自分」という存在意義がはっきりと実像化され、その実像をまとって「顔のある」実社会に繋がっている姿が見て取れます。そして今度は「顔のある」存在として、再びネット社会の海を自由の泳ぎまわっている姿。

創業以来、なぜ西田さんがこれほど注目を浴びておられるのか?それはネット社会と実社会という二つの社会を泳ぎ回る西田さんの行動範囲が一般人よりも遥かに広いわけですから、当然の帰結な訳です。時には戦略的に網にかかることもあるでしょうし、無作為に泳いでいるところを発見されたりもするでしょう。結果的に露出頻度が高くなり、正のスパイラルを起こすことになるという訳です。

「自分が味わった苦悩や失敗を伝えたり、コーチングすることで、これらから起業する方々が少しでもリスクを回避してもらえるようにサポートしていきたいと思っています。また、意図に反して苦境に立ってしまった方にもフォローできるような体制も組んでいきたいと思います。そして、仕事でも家庭でもストレスなくやっていけるような環境づくりをいろんな方法で目指してきたいですね」と語ってくれました。

西田ミワさんへのアクセスは下記。

ドルフィンワークス

代表 西田ミワ

OFFICE:(〒862-0902)熊本市東本町16-39-1001

TEL&FAX:096-368-8176 / MOBILE:090-3415-5630

URL:http://dolphin-w.com / MAIL:info@dolphin-w.com

SKYPE:dw-nishida / mixiネーム:旅ねこ

------------------------------------------------------------------------

▼スタンドアップblog更新中!

★http://tabineko.otemo-yan.net/

◆「SOHOフォレスト」準備中!

(追記)~西田さんからのメッセージ~

この本になぞりながら、次世代リーダーのあり方について私のメンターである増田紀彦氏がこのような記事を書いておられます。

▼【独立事典デスク:週刊「増田紀彦」通信】

第44回「それぞれの持ち味」 2003.06.27配信

http://www.keyplanet.com/keypla/masuda/masu04.html

求めている仕事のありかたを模索している時、偶然に、増田氏のこの記事を読み、リーダーのあり方について深く感銘を受けました。※増田紀彦氏は、アントレ編集デスクでもあり、起業家でもあり、現在は、NICeのチーフプロデューサーでもあります。

▼NICe(起業家SNS) 経済産業省プロジェクト

http://www.nice-vec.jp/

昨年、その「輝女(テルージョ)」に輝いたお一人にドルフィンワークス代表の西田ミワさんがいらっしゃいました。他に三人の女性経営者がいらっしゃいますが、事業面から個人的に関心があった西田さんにインタヴュー依頼をさせていただき、今回お話をうかがいました。という訳で第17回目のゲストは、「コンテンツディレクター/プランナー」、「財団法人生涯学習開発財団認定コーチ」として活躍されている西田ミワさんです。

実は今回のインタヴューを終えて、ちょっと困りました。西田さんにはいろんなメディアからの取材が多く、私があえてここで書くことはないんじゃないかと思うほどだったからです。しかも、取材後、この記事を書くにあたって西田さんからいただいた資料を読みながら何気なくHPをチェックするといきなり、「エントワークリンケージ 後藤愼一様よりネット取材いただくことになりました。どんな視点で取り上げてくださるのか楽しみです^^のちほどご報告いたします」と書かれているではありませんか。暗黙のプレッシャーです。

とは言え、お忙しい中でせっかく頂いた時間ですので、西田さんご自身、今後の事業についてうかがったことを私なりの解釈で皆さんにお伝えしたいと思います。第一稿を西田さんにメールで送ったところ、前述の「暗黙のプレッシャー」について、西田さんから「脳化学的に申しますと、この『ピュアプレッシャー』は”さらなる向上と幸福感を誘発するドーパミンを大量放出”するそうで…」という励ましをいただきました。それでは本題に入ります。

2001年7月の創業以来、なぜ西田さんがこれほど注目を浴びておられるのか?私の西田さんに対する興味はこの点にありました。取材を終えてその答えが理解できたように思います。実は、西田さんに数多くのメディアから取材依頼が寄せられるようになったのは、起業から半年間、売上ゼロという苦境に喘いだ西田さんが、そこから脱するために暗中模索の中でたどり着いて実行した「顔を売る」という行動の賜物だったことがわかりました。

「私と同じように起業した人、起業を目指している人、様々な異業種、同業種の交流会に顔を出し、団体のリーダーやお世話係も積極的に引き受けました」(商工ひのくに)と西田さんは語っています。もちろん西田さんが手がけられようとした事業そのものにメディアが関心を示さなければ、いくら顔を売っても連鎖はしませんね。しかし、事業そのものがどんなにインパクトのあるものでも、それが確実に歩を進めていなければメディアはフォローしてくれません。

西田さんの何がメディアの関心を呼んだのかをもう少し掘り下げてみようと、まず、西田さんがどのようにして起業するに至ったか、そして、西田ミワという女性がどういう方なのかを知るために、起業前のことについて振り返っていただきました。

高校を卒業した西田さんは、ご実家でアパート経営されていることもあって、建築に興味を抱きながら、とあるゼネコンに入社されます。そして、不動産販売に携わる中で宅建主任の資格を取得され、建築業界、不動産業界でのキャリアを積んでいかれました。この辺までの西田さんは業界では一般に見受けられるOLの一人でした。

仕事にも慣れた頃から、西田さんの中で「私自身、果たして世の中でどのくらい通用するのだろう?」という単純明快な疑問がわいてきました。さらにそれが「そもそも、自分とはいったい何者なのか?」という命題に突き当たっていきます。西田さんは23歳のとき、突然思い立って「自分探しの旅」のためにアメリカに旅立ちました。宿だけを確保しながらの、2週間にわたるアメリカの旅です。しかし結局、アメリカでは何も見つけることはできませんでした。

その後熊本に戻った西田さんは、ハウスメーカーで建売住宅の営業職をはじめに様々な仕事を経験されます。数えるとそれは20種類以上にも及ぶといいます。ときには二足・三足のわらじを履いたこともあるそうです。とにかく自分にあった仕事に出会うために「OL時代は原因を外に見つけるのが得意で、気に入らなければ即転職」という「ジョブ・サーフィン」とも言える状況でした。西田さんの「自分探し」はまだ続いていました。

そこへ運命は、西田さんが求める「ほんとの自分」ではなく、「一生のパートナー」を巡り会わせることにしました。この運命の波に乗って28歳で結婚され、翌年ご長女を出産されます。一見順調な新婚生活でした。ところが、家庭に納まった西田さんは社会的な接点を失ったような気持ちから、一時、育児ノイローゼ状態に陥ってしまいます。

この閉塞感の捌け口として西田さんは、当時立ち上がったばかりのメールマガジンに思いのたけをぶつけ始めました。今から10年位前のことですから、今ほどインターネットは盛んではありませんでしたが、このメルマガがなんと1,400名の読者の共感を呼んだのでした。今の西田さんの仕事の出発点はここから生まれたのでした。

以来、西田さんは家庭に加えて「自分の仮の居場所」を見つけて、まずはネット社会を泳ぎまわることになります。ネットサーフィンをしながら、現在の環境の中で再就職の道が固く閉ざされていることもひしひしと感じていました。一方で、メルマガの読者にはいろんな人がいて、彼らから情報提供を受けたり、相談に応えたりする中で、今目の前にあるパソコンとインターネットでなんらかのサービス提供ができるのではないかと考え、西田さんはWEBデザーナーとして独り立ちすることを決意します。

そして、起業。しかし前述のように半年間は全く仕事が入ってきません。西田さんはそんな起業後の苦しみの中からもうひとつ「居場所」について思い至ります。「一人でやってみて初めて、自分にはこれまで会社という後ろ盾があったことが自覚できたんです。そして、そのありがたさに気づいたんです」と。実社会の海は西田さんにとって、ネット社会ほど自由な回遊空間ではありませんでしたが、冒頭の積極的な人脈づくりが少しずつ実っていきました。

「Webデザイナーとして開業はしましたが、何しろ独学ですから、当初はお客様にご協力いただきながら必死で制作していました。そして、やればやるほどその都度、自分に欠けているものがわかってくるんですね。その発見が喜びだったんです。確かに苦労はしましたが、お客様が喜ぶ顔が見たいという気持ちの方が勝っていたと思います」と、西田さんはその当時の思いを語ります。

これまでずっと探していた「自分」が直接的にではなく、結婚、出産、育児というプロセスを経てようやく西田さんの目の前に現われたのです。前述の「やればやるほどその都度、自分に欠けているものがわかってくるんですね。その発見が喜びだったんです」と語る西田さんの言葉とあわせてみると、結局、探している「自分」は、もともと西田さんの中にあったことがわかります。そして「仮の自分の居場所」が「ほんとの自分の居場所」へと変わっていくのです。

西田さんのこんな「自分探し」の話を聞きながら、私は、あるブログの読者同士である武闘派銀行マン「のんた」さんのブログ「潰してたまるか!お前の会社」の次のような記事のことを思い出していました。(http://ameblo.jp/k-hotline/entry-10080027975.html)

自分の取り得や才能を、最も簡単に見つけられる方法があります。それは、起業することです。逆に言えば、起業しない限り、あなたの本当の才能を見つけ出すことは出来ません。すでに起業して苦労した人は分かると思いますが、人というものは、一人ぼっちになって初めて、自分自身の力量が分かります。「自分に何が出来るのか」ということを客観視できます。

会社にいる限りは、基本的に温室育ちであることに大差ありません。そんな環境で、いくら自分に何が出来るかを考えてみたところで、客観視することなど不可能です。資格を持っているから大丈夫だろう、営業が得意だから大丈夫だろうという甘い考えは、起業したとたんに吹き飛んでしまいます。そして、最終的には、「自分は何のために生まれてきたのか」ということが分かります。そこから先は、また自分で決めるのです。

私自身がそうであったように、起業して自分が得意だと思っていたことに力を注いだ結果、「こんなはずじゃなかった」と感じることなど日常茶飯事です。好きだと思って始めたのに、実は好きではなかったということがあってもいいのです。そうやって、少しずつ自分を分かっていくことが、起業する喜びでもあるのです。あなたが現在いるところは、世界で一番いいところでもなければ、悪いところでもありません。今がベストだと思っても、外に出るともっといいところがあったという発見をし、世間の広さを知って喜びを知るのです。

自分の取り得を知ってから起業するのではありません。起業することで、自分の取り得を見つけることができるのです。

今の西田さんの本業は、「DOLPHIN WORKS」における、インターネットコンテンツの企画・制作、ブログ・メルマガの執筆代行、そして昨年立ち上げた「STAND UP」における次世代リーダーのための起業家育成活動、ワークショップ等企画運営、加えて共同出版にまでと多岐に及んでいます。更に4月1日からは「STAND UP」の弟分的団体、社会起業家とフリーランスのための情報発信局「SOHOフォレスト」を稼働されるそうです。これは、熊本県を拠点に活動するフリーランサー、社会起業家、個人事業主のシンクタンクとしての位置づけで、交流の場、ビジネスマッチングの場としての受け皿になるようです。

「高度なコミュニケーション能力と、地域やネットワークの媒介としての役目を担う会社でありたい」という願いをこめたという「DOLPHIN WORKS(ドルフィンワークス)」。この屋号は更に、「ボスを目ざすサメとリーダーを目ざすイルカ―上司・同僚・部下から評価されるイルカ型ビジネスのすすめ」(単行本))という本に書かれた次ぎの内容にインスパイアされたものでもあるそうです。

社会で働く人は、男女問わず、サメ(海の殺し屋)、グッピー(自己中心主義者)、イルカ(高い知性を持って、和を大切にする人)に分けられる。それぞれどのようにつきあえばよいか、アメリカのビジネスで成功している女性200人のインタビューを基に構成されたハウツーブック。//内容(「BOOK」データベースより)

そして、女性鉱山労働者になったシングルマザーが、男性社会の中で耐え難いセクシャル・ハラスメントを受け、立ち上がるまでを実話に基づいて描いたシャーリーズ・セロン主演の「スタンド・アップ」からインスピレーションを得たという「STAND UP」。西田さんは「この受け皿を『スター誕生』」に場にしたいんです」と語ってくれました。

最後に今後の活動についておうかがいしました。「私って、思ったことと今やっていることの間にギャップがあったりします。それはいろんなニーズや状況によって、そのときの最もよい形がケース・バイ・ケースで違ってくるからで、私の中ではごく自然な流れで方向転換しています」と笑いながら語る西田さんには何か一筋ピンとしたものが通っていることを感じさせる目の輝きがあります。

第一稿のメールへの西田さんの返信に次のようなメッセージがありました。

もう一つ、私が目指す、社会的なミッションがあります。現代社会においては、従来の社会が「リアル地球」と称するならば、インターネット上では「バーチャル地球」が存在しており、2つの地球が互いに干渉したり、シンクロしあって、現在のような社会が形成されています。(googleなどの影響で加速していますね)

「情報格差」という言葉がありますが、私の解釈では、格差とは、その2つの地球を上手に住み分けできるかできないかの違いによって起こるもの。インフラ面では、日本においては、ほぼ平等に権利を手に入れているのですが、必ず加速していく社会の波に乗れない人も出てくる。私は、その受け皿が絶対的に必要だと思っています。

ドルフィンワークスは、その、リアルとバーチャルをつなぐ潤滑油のような役目と、希薄になりつつある”心”と心の闇に焦点をあて、人と人、ネットワークをつなぐ潤滑油になりたいと思っています。SOHOフォレストも、スタンドアップも、その通過点での試みです。